治山治水の国日本のレベルの高さを知る高島

泡立つ波に、高島は見入った。日が照り返し光る側と青紫色の側面とが交互に入れ替わり、同じ模様が目の奥にしみついた。ボルドー湾は、聖マルコの祝日をまどろんでいた。

もう何分も前から、彼とイギリス留学生たちは堤に憩う鴎のように岸壁のはずれにしゃがみこんで海をみていた。

4月になって森林学校は、森林視察研修旅行を実施した。高島は、昨年に続いて参加する。参加者は、イギリス留学生5人とスイス留学生1人、それに高島の7人。教授はボップ教授だけで、ピュトン校長は今回出席しなかった。そのかわりイギリス領インド森林学校の校長ベレーが引率に加わった。

一行は、4月24日、ナンシーを出発し、パリ経由でボルドーに着く。25日は、聖マルコの祝日だったので、その日は自由行動ということになり、高島らは町を散策し、ボルドーで1日をすごす。

祝日の街は、商店もしまり、閑散としていた。教会の鐘の音だけが、澄んだ音を遠くまで響かせていた。日本でなら、祭日といえば露店が並び、人出もふえてにぎやかになるのに、ここではまるで反対だった。

ボルドーの街は扇形に広がっていた。赤茶色のレンガと白壁の家が斜面にそって縞模様を作っている。レンガ色と白の色彩の真ん中にサン・タンドレ大聖堂の尖塔が、真っ直ぐに天にのびる。

『美しい街だ』

ボルドーの景観は、規模の大小を別にすればフランスの港町のどこにでもある景色だったが見ていてあきなかった。

白壁の家は整然と並んでいた。石の教会、石の建築物は、千年もの昔のまま残っていた。石の文化は、ひとつの秩序を作り出していた。混沌とした中から、ひとつの秩序をくみ上げていくダイナミックな精神が、文化の根底にあった。そびえたつ大聖堂は、人間の意志の力をかんじさせずにはおかなかった。

高島は木で作られた日本の街との違いを感じた。笊(ざる)の中身をぶちまけたように野放図に広がる大小さまざまな家屋。牛のよだれのように途切れることのない細い路地、何の計画も将来の見通しもなく放置された街並み。時々の必要に応じてつぎ足され、異形に延びていく街。そこでは、湿度の高さによる腐敗と天災による破壊が、忙しくくりかえされていた。人々は、破壊されたものをエネルギッシュに再建していく力と、『ゆく水のごとく』静かな諦観を同時にもっていた。

こうして眺めるボルドーの街並には、永遠という時間が連綿として受け継がれているのに対して、日本の街や家には時間という概念が希薄だった。どこか行き当たりばったりの投げやりさがあった。

ボルドー港のにぎわいは、日本の横浜や神戸でも産業を活発にすればもたらすことはできるだろう。しかしボルドーの街の美しさは、産業が発達しても創り得ないように思われた。それは、石と木の文化の違いなのだろうか。高島はボルドーの街を眺めながら、石と木の文化について考えていた。そのことは、森林視察の研修旅行中、ずっと虫歯のように彼を刺激し続けていた。

荒野を森に変えたフランス人の誇り

翌日、26日は快晴だった。

一行は、森林官2名に案内されてボルドーから汽車で西へ14里のラ・テストに向かう。ラ・テストはアルカッションという、霞ヶ浦に似た潟に面した小さな村である。村の背後には、アルカッションの森が拡がっている。

「アルカッションハ仏国ノ西南部大西洋ニ面スルノ地方 即チアゾール河口ガロンヌ河口トノ間ハ海浜一帯ノ沙山アリテ、其長サ一里半ニ及ブ。

沙山界以内ノ地ハ一面低平ノ荒野タリ。

該沙山単ニ海松林アルノミナラス荒野ノ地味モ薄痟ニシテ耕転ニ堪ヘス概子海松林タリ」(「森林巡歴日誌第2回」)

海と松林の間に、巨大な動物の背中のように砂丘が拡がっていた。海岸線は、190キロ近くあるといわれ、高島は里に換算しノートにとった。海岸のすぐ近くに、このように広大な松林があるのに誰もがびっくりした。

森林官は得意げに説明する。

「アルカッションのあるこの地方は、ランド地方といわれますが、まさにここはランド(荒野)なのです。かつては沼や沢があるだけの荒野でした。それを19世紀に入って、植林開発によって、大西洋の荒波が運ぶ砂をせき止め、豊かな松林にしたのです。皆さんが見ているこの松林は、人間の手によって作られたものなのです。」

“人間の手によって”というところで、森林官は、声を高めた。

一同は、砂丘の上から青黒く拡がる樹海をながめた。

高島は忙しく鉛筆を動かし、森林官の言葉を書き留めた。去年の研修旅行ではほとんど聞き取れなかったフランス語が、今はおもしろいようによく分る。

「不毛ノ地ヲ変シテ鬱蒼ノ樹林トナシ、年々巨額ノ収利ヲ生スルニ至ラシムノハ森林家不朽ノ大事ニシテ世人ノ傭ク知ル所ナリ」

(森林巡歴日誌第2回)

森林官の演説は、絶好調だった。

「私達の祖先は、不毛の荒野を緑に変えたのです。さて、海岸から運ばれてくる砂丘を食い止める松ですが、この松は普通の松より広く四方に根をはる海松です。その上、成長が早い。この2つの長所が、緑の城壁を作るのに役立ったのです。さぁ、この続きは、砂丘に下りて松林の中に入ってからしましょう」

森林官は、先に立って砂丘をすべるようにおりた。若いイギリス学生たちは、口々に奇声を発して、おどけながら砂丘をすべった。黄色い風が舞い、花粉のようにこまかな砂が彼らの衣服にふりそそぐ。

海松林の中は、清潔で涼しげな松独特の香りに満ちていた。砂は、松の根もとまで押し寄せている。松は戦場の兵士のように砂を食い止め、りりしく不動の姿勢でたっていた。

「この松は、ギリシア、イタリア、スペインなどの温暖の地方によくみかけるものです」

森林官はもったいぶって説明したが、アルカッションの植林の森は、19世紀に入ってからの話ではないかと、高島は内心おもった。

日本では、16世紀にすでに津軽藩で防風林と新田開発が行われていた。津軽為信は、豊臣秀吉から津軽支配の承認を受けると、早速、防風林を津軽半島の海岸沿いに植え、新田開発に力を注ぐ。1682年には、藩主の命をうけた野呂理左衛門らが、「七里浜」と呼ばれる津軽半島の日本海岸の一帯に砂防造林を作り上げている。彼らは69万本の植林を55ヶ所に施すのである。この砂防林のおかげで、津軽藩の米高は豊臣時代4万5千石だったのが、29万石に増加する。

日本の植林・新田開発の歴史は古い。秋田の日本海岸に松と柳、グミの木で砂防林を作った江戸時代の栗田定之丞暉(てるのり)など、多くの人物が活躍し、治山治水の学問も確立されていた。熊沢番山(ばんざん)は「大学或問」の中に「山川は国の本なり。近年山荒川浅くなり・・」と書き、具体的に植林や治山治水の方法を書き残している。高島は森林官がもったいをつけてしゃべる言葉に冷ややかにならざるを得なかった。

松脂を採取する精製所見学

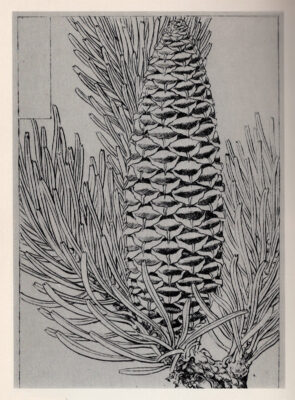

彼は森林官の話を聞きながら拾った松かさをデッサンしていた。写生の横に「樹皮ハ日本産赤松ノ如ク」「幹ノ上部ハ黒松ニ近シ」と説明を書き添えた。高島は後日、松かさを細密画にして教授に提出した。それは最近まで教材として使われていた。森林学校には高島の描いた細密画が数十枚残されている。

普仏戦争で闘ったという森林官は足が速い。一行は軍隊行進のように森を進んだ。

森の中には、陽が差し込む広場があった。森が剥げたようにそこにだけ木がない。“エリアル”と呼ばれた空き地で、森の中の一つの目印になっているだけでなく、この近くで松脂の採取をするために必要な道具や運搬のための荷馬車を止めておくための場所である。

午後からは、このあたり一帯で行われる松脂取りを実習することになった。松脂の本格的な採取は日本にはなかったので、高島は役立つかもしれないと森林官の言葉をノートにとった。

「樹脂ニ2法アリ 1ツヲ死法ト云イ他ヲ活法ト云ウ。死法トハ一時ニ多量ノ樹脂ヲ採リ、松脂ヲシテ56年間ニ枯死セシメテ伐採ト同一ノ結果ヲ得セシムルモノ 活法ハ一時ニ少量ノ樹脂ヲ採リ樹ヲシテ永ク存在セシムルモノナリ」

松の幹がごっそりえぐられ、その下に流れた松脂を貯めるバケツが置かれていた。汗を浮かべるように松脂が吹き出ていた。バケツの中に飴色の松脂がとろりと貯まっている。あたりに強い松の香りが漂っていた。当時、松脂は接着剤から塗料まであらゆる産業に使用され、欠かせられない原材料だった。

夕方、昼間あれほど晴れていたのに、急に雨になった。森の天気だけはフランスも日本も同じで変わりやすい。森が匂いたった。高島たちは、授業を中断して、森のちかくにある松脂精製所まで休まず行軍した。松脂採取は、岩手県二本松の漆職人たちのやりかたをみて高島は知っていた。漆職人たちは毎年樹液が採取できるように原木を枯らさない工夫をしていた。2回目の研修旅行の記録から高島の余裕が感じられる。

その夜は、アルカッションのホテルで宿泊。

翌朝、9時にホテルを出発し、テストの松林を見学。ここでも松脂採りを見て回った。

しかし昨日のような感動はなく、ノートを取る気持ちになれなかった。

森で働く人々の貧しさに階級社会フランスの一面をみる

森の中にきのこのように忽然と一軒の家が現れた。丸太を集めて作られた家には人が住んでいるらしく、玄関の戸に鈴がつけてあった。森林官がその鈴を鳴らすと、のっそりと戸があいて、赤い鼻の丸顔の女が顔をだした。

「森林官さま(ホレスティール)きょうはまた突然で、何があったのですか」

女は森林官の周りにいる学生たちをみて目を瞬いた。森林官が説明すると、女は愛想よく家に一同を引き入れた。

家の中は、土間と寝室の狭いものだった。土間にはランプが一つぶらさがっていて、森より暗い。全員が座る椅子がなかったので、立って森林官の説明を聞いた。

「アンドレ夫妻は、この森に住んで松脂採取をしています。夫婦の受け持つ木の数は2千5百本ぐらいです」

「森林官さま、3千本ですよ」

アンドレ夫人はあわてて訂正を入れた。夫のアンドレは近くまで採取に行っているという。そうして採取した松脂は、精製所で脂精されると、百キログラム74フランになる。この夫婦の手に渡るのは、この何十分の一だろう。手作りの木のテーブルと椅子、小さな流し台に並べられた鍋の数と器の数を見るだけで、夫婦の暮らしぶりがどんなものかが想像できた。それでもアンドレ夫人は、家中のあるだけのカップを出してコーヒーを入れて、一同にすすめた。カップがたりなかったので、コーヒーにありつけたのは、半数だった。運よく高島にコーヒーがまわってきたが、カップの淵が欠けていた。

『こういう森の中で松脂だけを取って一生終える人生もあるのか』

高島は口のなかに残ったコーヒーのほろ苦さを慈しむように、採取人の妻をみた。まだ30を少し出たところぐらいだった。赤い大きな鼻と化粧をしていない荒れた肌が、女の齢をじっさいよりふけさせていた。

次の日は、ラ・ブーエール村にある松脂の精製所を見学した後、森に入った。山道に鉄道の枕木用の伐採と、鉱山用の用材、燃料用がそれぞれ分けて積み上げられていた。さらに入ると、山火事で焼失した松林が、そのまま放置されていた。

森林官は山火事の被害を語りながら、決定的な山火事の対策はないといった。高島は、精製所と森を歩くだけの授業にだんだん退屈していった。去年あれほど緊張して分らないフランス語に苦闘しながらノートにとったのに、今は言葉がわかるのにノートにとる内容がなかった。

砂丘の流砂を防ぐ工事をみたときは、その原始的な方法に失望した。

水際から約1500メートルぐらいのところに170センチほどの板を順に砂丘に打ちつけ、砂を食い止めているのだった。

しかし砂の浸出力は、何年もたたないうちに170センチの板塀を呑みこんでしまう。すっかり砂丘に埋もれた板を、その地域の看守人が1本1本板を砂の中から引き上げていくのである。70歳に近い看守がその作業をやっていた。

「マルク氏ハ年齢72近シ、一馬ニ跨テ砂山上ヲ馳駆シ礽寒暑雨ニ冒シテ扜砂植樹ノ業ヲ監督スル 玆ニ40年但看守ヨリ出身セシヲ以ツテ監林官ノ進ムヲ得ス亦同氏ノ不幸ト謂フヘシ」

(森林巡歴日誌第2回)

看守のマルク老人は、砂によって粉が吹いたような帽子をかぶり、埋もった板に鎖をかけ、その鎖を棒に通してテコの力を利用して上に押し上げていた。老人は40年もこの仕事をひたすらやっているという。監林官にも昇進していなかった。40年間、砂丘に埋もれた板をひきあげている間に、老人の肌も白眼の部分も、砂と同じ硫黄色になっていた。高島は、フランスの階級社会のきびしさを知った。森の中で松脂を採取していたアンドレも、一生あの身分のままだろう。彼がどれほどの業績をあげようと、森林官になることは決してありえないのだった。

『辛い国だなぁ』

高島は、世襲社会の日本が、明治維新によって緩和されたことを、まだしもよかったと思った。今まで光り輝いていたフランスという国が、少しずつ彼の中で翳りを見せ始めてきた。

広葉樹文化と針葉樹文化の国

アルカッションを離れ、一行は南下してダクスからアズール河畔にそった森林に着く。ブナやナラの広葉樹の森だった。森林官は、ブナの用途を述べ、伐採した原木はアズール河畔の支流に浸けていると胸をそらして説明した。

「木を腐敗させるには4つの要素があります。水分、温度、木の成分そのもの、酸素であります。しかるに、このうちのひとつが欠けると、腐朽菌が繁殖しない。水に浸けるのはそのためです」

森林官は巻き舌のフランス語で、重々しく言ったが、そんなことは日本の大工や材木店の小僧でも知っていることだった。高島は、原木を浸けて保存している木場の風景を懐かしく思い出した。

森林官は建築材や家具材としてのブナの素晴らしさを強調したが、高島には決してそうとは思えなかった。

『ブナよりもヒノキの方がずっと建物には適している。その証拠に、法隆寺や伊勢神宮はヒノキである。船材には、松よりもスギの方がいいのは、日本書紀にも載っている』

高島は口の中で反芻していた。

高島は、森林官がブナは水にも強いと言っているのを聞きながら

『水に強いのはコウヤマキだ。東京の千住大橋の杭は、300年も耐えている。あれはコウヤマキだからだ』

と、彼は次々と口の中で反論した。

高島は森林官の話にしだいに興味をなくしていったのは、森林官がブナやナラの広葉樹ばかりをとりあげたからだった。フランスはほとんど広葉樹の国だから、それは無理のないことだったが、日本では広葉樹より針葉樹のスギ、ヒノキが大事にされ、価値があるとされているので、彼としては針葉樹についての知識がほしかった。

すっかり当てがはずれてしまった高島は、ノートにとるかわりに、周囲の風景をデッサンする楽しみをみつけだした。

万国共通の人気、奇跡伝説のルルドの泉

『ピレネー山中ニ入ル』と、彼はその景観の素晴らしさに息をのんだ。森林官は土砂をとめる工事について話をしていたが、彼はかまわずノートにピレネーの切り立った山々の荘厳な姿を描いた。

「ピレネーハ西班牙ノ国境ヲ渡ル東西一帯ノ大山脉ニシテ其長サ直線170里ニ亘リ」と、ピレネー山脈の位置に始まって、大小の滝が落ち、温泉の湧く地形を書き「其奇勝勝ニ富ム」と、「森林巡歴日誌第2回」に細かく書く。この時のスケッチは、後に「山水百種」(明治39年)の中に、「仏国ピレネー山中ラレセック瀑布」という作品になる。

高島は、槍のように天にそそりたつ山々とその山のふもとから一枚の白い布をたらしたように落ちる滝にすいつけられ、鉛筆を走らせた。他の学生たちは、自分たちより15歳も年上で東洋人である高島を、最初から特別扱いしていたので、何もいわない。個人主義の中で育った彼らは、他人に対して干渉しない習慣を身につけていた。

高島は「森林巡歴日誌第2回」の後半になると、極端に森林学から離れていく。

ピレネー山脈の景観に次いで、高島の心をとらえたのは、「ルルドーの奇跡」といわれる泉のことだった。

1858年、ルルド村の粉ひき娘ベルナデット・スピルーの前に聖女マリアが姿を現し、処女受胎だったことを告げたという話で、マリアが姿を見せた奇跡の洞窟から湧き出る水は不治の病にきくといわれ、年間何万人もの巡礼者がルルドにやってくる。高島は、巡歴日誌の1ページにも渡ってルルドの奇跡について触れている。

「一時間ナルヲモッテ予モマツ之一覧ス 岩窟中ヨリ出ル神水ヲ飲ムアリ 嗚欧州諸国文明ヲモッテ自ラ誇ルト雖、猶謊妄虚誕ノ説ヲ信スルモノ日ニ汽車ヲ以テ計フ豈奇怇ナラスヤ」

高島には理性の国フランスでも、日本の民間信仰に似たことが行われ、多くの巡礼者がピレネーの山中までやってくることが意外だった。人間は国が違い、肌の色が違っても同じようなことに興味をもつのであることを彼は知った。去年の4月、ナンシーに留学したときは、日本よりはるかに進んでいる文明国と圧倒されたが、今はフランスの文化のすぐれているところと、そうでないところが少しずつ見えてきた感じだった。

今回の研修旅行でも、アルカッションの人工林と、松脂取りについては見るべきものがあったが、それ以外にはとりたてて見るべきものがないと思えた。むしろ土砂工事のやり方や木の利用の仕方、木の用途の多岐さには、日本の方がすぐれている点が多くあった。旅の途中から、この国の森林学に疑問を持ったのは、自分が過剰な期待をしすぎていたためだったと、彼は思うようになる。

フランスと日本の「永遠という時間」のとらえ方の違い

一行はピレネーの山中からツールーズの町にでる。

高島は、ここでも町の中心にそびえる大聖堂をみた。それはボルドーのサン・タンドレ大聖堂と同じように荘厳だった。永遠の時間の象徴として天に向かって伸びていた。

『石の文化だ』

彼はつぶやいた。その時、一つの思いが彼をとらえた。木の文化には“永遠の時間”は存在しないのか。彼の脳裏に伊勢神宮が浮かんだ。伊勢神宮は20年ごとに“遷宮”といって建て替えられる。20年ごとに前の建物とそっくりそのまま立て替えることによって“永遠”という時を受けついでいく。高島の体が熱くなった。

『伊勢神宮こそ、木の文化の象徴ではないか』

その時、彼は自分が深い真っ暗な水の底から不意に浮き上がり、大きな息をしたように思った。

高島はナンシーで1年間暮らすうちに、日本人としての自負をもち、すっかり異国の生活になじんだ。家庭教師のユッソンについて勉強した甲斐あって教授の話す内容が理解できたことが大きい。

明治時代は知識の有用性が求められた時代である。留学生にとって西欧は知識習得の場所だった。フランス森林学の法律を学び、自国の法律を制定することを目的にしていた高島にとって、フランスの森林学はそれほど高いレベルに思えなかった。彼はすっかり余裕を感じていた。19世紀末ヨーロッパに留学した日本人たちが、孤独と劣等感の混じった向学心にふるえながら勉学していたのに、彼はゆうゆうと異国での生活を満喫する方法を身につけてしまった。この居心地の良い生活が、高島の画家としての才能や学者、技師としても中途半端な存在にした。緊張や不安のない生活は、人の成長をとめる。