高島がナンシーで得た“自信”

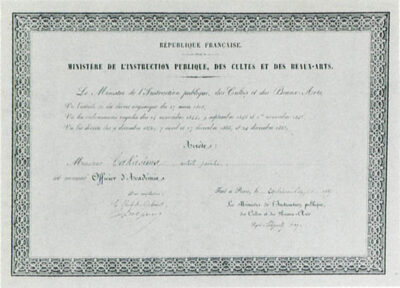

3年間のナンシーでの生活は、高島に確固とした自信を与えた。アーチストや知識人との交流によって高島は『自分は日本人なのだから日本の美を追求すればよいのだ』と確信した。フランス政府からオフィシェ・ダカデミーの記章が贈られたことが彼の自信につながった。趣味を脱して画家としてやっていけるという自信だ。ジャポニスムのブームという時代に後押しされて、彼は幸運な3年間をすごしたのだった。

しかし得るものがあれば失うものもある。高島がこの時期うしなったものは何か。ナンシーでぬくぬく過ごした彼は、芸術家として最も大切な精神の飢餓感を忘れていたことだろう。人々の賞賛を浴びて精神は弛緩してしまっていた。自らの内省もなかった。彼は求められるまま得意になって日本画を描き、親しい人達に贈った。

1888年、3月14日。

高島は朝から旅行カバンの荷物を何回もつめなおしていた。

明日ナンシーを去る荷作りだった。友人たちがくれた送別の品ですっかり膨れ上がり、ふたつの旅行カバンにはいらなくなってしまった。大半の荷物は、別便で送ってしまっていたので、部屋は夏枯れの庭園のように殺風景になっている。壁に貼っていたナンシーの地図を取り外したので、地図を貼っていたところだけ長方形に明るい。まだ人の住んでいる温かさをしめすのは、マリーがグラスにいけたペルセ・ネージュの白い花だけだった。

旅行カバンからつめた荷物をもう一度取り出した。一番下に入れていた包装紙で二重に包んだオフィシェ・ダカデミーの賞状を出した。

オフィシェ・ダカデミーは、1月1日付けでフランス政府から受けたものだった。リモージュの国立学校に日本画を寄贈した功労によるものだった。これには、カミーユ・マルタンやビエネール、パリ装飾美術館の館長の力がはたらいていた。

高島は、レンガ職人のように荷物を入れかえ、森林法の本を賞状の次ぎに入れた。部屋を叩く者があった。ガレ邸の庭師ツッサンだった。

「いよいよ明日出発なのですね」

「今年も昼顔を咲かしてください」

「高島さんのおかげで、やっと園芸協会の会員になることができました。ありがとうございました。ガレさんはコペンハーゲンの展覧会に行っておりますので、お見送りできませんが、くれぐれもよろしくとのことでした。主人からこれを渡すようにと預かってまいりました。」

ツッサンはガラスの花瓶を置いて帰っていった。高島は、またもやふえてしまった荷物に溜息をついた。

もう3月だというのに、外は雪だった。時々強い風が吹いて、雪が斜めに吹き飛ばしている。何日も太陽をみていない。高島はあと2ケ月もすれば太陽のふりそそぐ日本に帰れるのだと思うと、少年のように弾んだ。

ブランシュ、マリー姉妹との別れ

「高島さん、高島さん。いらっしゃる」

ドアをノックする音と共にブランシュとマリーが入ってきた。

「準備できまして」

ブランシュの言葉は優雅だったが、その表情には挑むような、なじるような厳しさがあった。マリーは姉の後ろに隠れるようにして黙っている。マリーの眼は、昨日の激しい愛の名残りの寝不足ではれぼったく、肌は陽にさらした紙のように乾ききっていた。

高島は、荷物を詰め込む手を止め、マリーをみた。マリーの眼はあまりの憔悴のため老け込んで病み上がりのようだった。

「ずいぶん片ずいていますのね」

ブランシュの言葉は、抑揚がなく、よそよそしかった。

高島は緊張した。

「ちらかっていますが、適当なところに腰かけてください」

「ちらかってなどいませんわ。お手伝いにきたのですが、その必要はないみたい」

高島は恐れていたことが遂にきたと覚悟した。なにがあろうと、あと二十四時間もすればこの地を去るのだということが、彼の強い支えだった。

「別れって厭ですわ。去っていく人はまだましです。後に残された者よりも」

「必ず、もう一度来ます。」

「いつ」

「いつになるか、それは約束できませんが・・・」

「マリーは二十二歳ですわ」

ブランシュは、こらえていたものを吐き捨てるように言った。

マリーは、窓辺においたペルセ・ネージュをいじっていた。

「姉さん、もういいのよ」

マリーは弱々しくいった。

高島の脇の下から汗が噴き出した。ブランシュは黙って、高島の旅行カバンに視線をおとしている。高島は裁きに耐えた。こういう事態は予測していたので、弁解すまい、何も言うまいと決めていた。こんな場合、何も言わないことがいかにずるいやりかたであるかを彼は知っていたが、それ以上の方法を考えつかなかった。

「姉さん、帰りましょう」

マリーがブランシュを促した。

「マリー、自分の恋の結末をよく見ておくのよ。この次は、あなたの情熱の半分くらいは愛してくれるひとを選ぶのね」

ブランシュは高島を見据えて言った。灰色の眼は、深い二つの井戸のように底がしれなかった。高島は、ブランシュの本当の姿をみたような気がした。

マリーが窓辺に顔を伏せ、鳩のような声で泣き出した。

「高島さん、あなたは美味しいところだけ食べて逃げてしまわれるのですね。愛することは自由です。でもどんな愛にも責任を伴わない愛はないと思いますわ」

そういうとブランシュはマリーをかかえるようにして出て行った。

高島は、呪縛から解けたようにベッドに腰をおろした。もう荷造りをする気はうせていた。帰国の興奮も消えていた。

彼はベッドに腰をかけたまま窓の雪をみていた。何万匹もの羽虫が白い縞を作って横切っている。風がうなっていた。地の底から吼えているようだった。

彼は焦慮した。疲れ果てて空虚な気持ちだったが、孤独ではなかった。自分がひどく取り返しのつかないことをしてしまったという思いはあった。この3年間のナンシー生活で、おもわぬ汚点をつけてしまった悔恨があった。新しくおろしたシャツに不如意にソースをつけてしまった腹立たしさに似ていた。

しかし彼は、そう思うことはいかにもマリーに対して申し訳ないと思った。やはりマリーに対して自分は責任を持たねばならないと感じていた。そのことで刑罰をうけるなら、自分は喜んで受けるつもりであった。

しかし刑罰はどこからもくだらなかった。ただ彼は、長い時間ベッドに腰掛けていただけだった。

いつの間にか雪はやんでした。

彼は、自分がひとりの女のために憔悴したことが奇妙に懐かしくなった。彼は、人間の感情の貧しさに失望した。それから不意にきょうのうちにやってしまわなければならない用事に気付き、急にせかせかと忙しく立ち働いた。

別れには、一種の手続きが必要である。

高島が残した細密画は森林学校の教材に

高島は、その日のうちに森林学校のピュートン校長とボップ教授のもとに別れの挨拶に行った。ピュートン校長は、高島が現れるのを待っていたようだった。校長は、日本に帰ってから分らないことがあったら手紙で報せてきたらいいと言った。

「これはお願いだが、日本の森林事情も報せてほしいのです」

校長の声に力がこもっていた。老いた山羊のような穏やかさのなかに、どんな思いが秘められているのか、この三年間に垣間見ることはできなかった。

しかし校長が、軍事教練のモンチゴウと教練の時間を削ったことで激しく口論したことを、カローから聞いていた。悠然と泳ぐ水鳥が、その水面下で忙しく水かきを動かせているように、校長はこの穏やかさの下で激しい闘いをくりひろげていたのかもしれない。

「学校にとっては、初めて東洋人の卒業生をおくりだすのですから、名誉なことです。留学生であるあなたのように2年間みっちりおさめた学生は少ないですからね。フリッシュ教授から見せてもらったが、植物ときのこの細密画を描いてくれてありがとう。あれは、学校の宝となるでしょう」

極東の国からの留学生に、やさしさと親愛の情を示した。その時、校長の娘が顔を出し、高島が別れの記念に与えた日本画の礼をいった。

高島が与えたその日本画は、パリに住むピュートン校長のひ孫が今も持っている。

高島は、校長宅を出ると、すぐその足で向かいの教授官舎に住むボップ教授のアパルトマンを訪ねた。校長が別れ際に言った「あなたは日本の森林学の中心人物になるでしょう」という言葉が、彼の体の中で心地よい音楽のように響いていた。

ボップ教授は留守だった。

夫人は、夕食には帰ってくるので一緒にどうかと誘った。そして明日、教授が駅まで見送りに行くだろうことを伝えた。次男が顔をだして挨拶をした。静脈が浮き出た見るからに神経質な少年である。ボップ教授が次男の話をするとき、顔をくもらせたのを高島は思いだした。

後にこの次男は嫉妬から妻を殺し、生涯を牢獄で終えた。長男は第一次大戦で戦死したので、ボップ教授の家系は絶えた。

別れの手続きは、時間がかかったが、しかし夕方にはすべて終わった。

彼は、ワインを買ってビエネールを訪ねた。すでにカミューユ・マルタンとビクトル・プルーヴェが来ていた。プルーヴェは二日前にパリから帰ったばかりだといい、パリの情報を伝えた。ビエネールのひとり娘、ミゼットがプルーヴェの膝にのっていた。プルーヴェは去年ミゼットの肖像画を描いて以来、彼女はプルーヴェの一番若い恋人になっていた。

高島は、この日のために残していた兄が送ってくれた浮世絵を別れの記念に三人に渡した。三人の顔は、一様に輝いた。プルーヴェは、パリでは浮世絵はすっかり値上がりしてしまったと嘆いた。

ナンシー・アルチスト誌の記者のヴェルノーとオーガンが加わって、パーティは盛り上がった。ヴェルノーは、高島が与えた日本画を持ってきて、この絵にあう額はどんなのかと尋ねた。

「額縁を竹にするといいのですが、竹は手にはいりますか」

「竹、中国の独特の植物でしょう。どこかで手にはいるだろう」

ヴェルノーは首をかしげると、プルーヴェが、家具デザインのマジョレルなら入手先を知っているかもしれないとアイディアを出した。

横から絵を覗き込んだミゼットが聞いた。

「この絵は未完成なの」

「いや、すばらしい完成品だよ」

ヴェルネールが言うと、ミゼットは口をとがらせていった。

「だって、この絵には背景が塗ってない、真っ白じゃないの」

そこで大人たちは、互いにミゼットの指摘をうなずきあって、日本画の美意識について話すようになった。知的で優雅でウイットに富んだ会話が、高島をはずませた。もうこのような雰囲気の会をもつことはないだろうと思うと、さすがに胸につきあげてくるものがあった。日本の宴会の醜悪さが彼の脳裏をかすめた。

『このパーティの雰囲気こそが文化ではないか』

高島は、カミーユ・マルタンの絵画論を聞きながら思った。

パーティは、ミゼットがソファで眠ってしまったのを機にお開きになった。

アパルトマンに帰っても、高島はパーティの興奮と3年間住んだナンシーを発つおもいとで、なかなか寝付かれなかった。彼は、寝返りを何回もうってマリーのことを思った。

ドアを叩く音を聞いたような気がした。空耳だろうと寝返りをうつと、音は遠慮がちにしかし連続的に響いた。

いぶかりながらドアをあけると、マリーがいた。

マリーは、外から帰ってきた犬のように勢いよく高島に飛びついた。二人は二匹の子犬のようにもつれあってベッドに倒れた。それから二人は、かろやかにやさしく調和した。マリーは、草むらのコオロギのように鳴き、夏の終わりの日暮しのように鳴いた。そして腸のでた蛙のようになり、死に際の獣のように闇に吼えた。真空の時間の後に、現実が土砂崩れのように二人の上にかぶさってきた。

マリーは、高島の腕の中で小雨のように泣きつづけた。高島はマリーの背中をあやすようにさすった。

「日本人はどんなときに腹を切るの」

「腹を切る・・・切腹のことか。どこで読んだの」

「日本の女性は、生涯ひとりの男性のために貞操を守るのでしょう」

「それは理想であって、現実ではないよ。日本の女性も再婚する」

「再婚した女性は軽蔑されるの」

「いいや。人間の生き方なんて、国がちがうと多少の習慣が違うだけで、根本は変らない。そのことをナンシーで学んだ」

「それじゃ、私も日本に住もうと思えば住めるわけね」

「住むことはできるさ。でも、快適に住むことはできないだろう」

「あなたがいたら大丈夫だわ」

マリーは、あきらめてきたことをもう一度もちだしたが、その言葉は弱々しかった。

「僕は、日本に帰ればほとんど森林調査のために何日も家に戻れないと思う。時には2ケ月近くも。そして1日、2日家にいてまた山に戻っていく。その間、言葉のわからない君は、一人残されるのだよ」

「日本に帰ったら結婚するの」

「今はそんなこと考えていない」

「私のこと、忘れてしまうのでしょうね。でも私は忘れないわ。あなたも忘れ、私も忘れてしまったら、今こうしていることすら存在しなかったことになるもの。そんなの悔しいわ」

「忘れないよ」

「あなたは忘れると思うわ。私にあなたの子供が生まれたらどうしよう」

高島は一瞬、水をかぶせられたようにマリーの頬にあてていた自分の顔を離した。

「そんな兆しがあるの」

「ないわ、でも変な予感がある」

「大丈夫だよ。あなたは美人だし、頭がいい。森林学校の学生の中にはあなたに関心をもっている者もいるよ」

「私が好きなのは、あなたなのよ。他は関係ないわ。水が飲みたいとき、チョコレート食べても仕方がないわ」

「でも、チョコレートでまぎらわせているうちに、水のことを忘れてしまうかもしれないよ」

すると、マリーは声のトーンを落としてつぶやいた。

「私、高島さんに逢えなかったより、逢えてよかったわ。これからどんなことがおころうと、なんだかやっていけそうな気がするんです」

ふたりは、ベッドのなかでしゃべり続けた。別れは目前に迫っていた。こんな劇的な状況の中でも、人はすぐ日常の中に埋没してしまう。マリーは、結局、いつもの逢瀬よりは少し長いおしゃべりをして帰っていった。高島は旅行カバンに入らなかったガレからの餞別の花瓶をマリーに与えた。

ナンシー・アルチスト誌に掲載された高島評

翌日、高島はナンシーを発った。

「ナンシー・アルチスト」誌は、その週に高島の特集を組んだ。

「今週一人の卓抜した日本人がナンシーを立ち去った。彼は森林学校に数年滞在し、その間に、我々の記憶に留めるに値する重要な業績を残した。

高島得三が、植物学者であると同時に画家でもあり、また技師でありながら芸術家でもあったという特殊な事実を踏まえば、この画家については当然、こうした二重の観点からの考察が必要とされよう・・・」

(ナンシー・アルチスト 1888年3月18日号)

という書き出しで、高島の特集はタブロイド版の雑誌の4ページに及び、執筆者のエドガー・オーガンは、高島の肖像画までも載せた。

その記事は、高島の経歴から彼の風貌、人柄、墨絵を描く様子、日本画の特徴にまで及んでいる。

記事の中には

「高島は、江戸に帰って妻をめとり、子供をもうけるのだ、などと言ってはのんびりと待ち構えていた。(彼はときどきそのことに触れた)彼は決してもったいぶったふりをせず、仲間と一緒になって陽気にふざけたが、軽はずみなまねはしなかった。そんなとき、彼はきまって、我々西洋人の声とはまるでちがった、高い独特の声をたてて楽しそうにわらうのだった」

とある。マリーとブランシュもこの号を読んでいるはずだった。高島とマリーの仲は、どの程度仲間に知られていたのかわからない。彼はナンシーでの記録をすべて消し去っている。

その用心深さがかえって彼の私生活への関心を高めてしまう。黒田清輝は、恋人マリア・ビョーを「読書する娘」に描き、森鴎外は小説「舞姫」に残したが、高島は女性の肖像画を1枚も残さなかった。35歳という大人の分別だったのだろう。

高島の交流関係がわかる作品リスト表

ナンシー・アルチスト誌は、さらに次の3月25日号にも、高島の追記を出し、高島がナンシーの人々に感謝すると同時に、日本の地形を説明したエッセイを載せ、彼がナンシーの人々に世話になったお礼として、日本画を贈った作品リストを載せている。

- 所有者名[作品点数]

- 高島との交流関係(著者記述)

- C・マルタン[6点]

- ナンシー派の画家。高島から日本画を習い、もともとジャポニザンであった彼は一層熱心な日本趣味をもつようになる。彼の描いた日本画は、ナンシー派美術館とロレーヌ博物館のビエネールコレクションの中に残されている。マルタンは日本旅行を計画していたが、病弱だったためかなわず、37歳で病死。生涯独身だった。

- テクマン(アンリ・テクマン)[1点]

- ナンシー・アルチストに「未婚女性の美」や「ガレ工房で働くエストー」についての記事を載せているので、雑誌の記者だったとおもわれる。

- クルース(フェリックス・クルース)[2点]

- ガレ、ルモワンヌと並ぶナンシーの三大園芸家。ベゴニアの広大な温室、畑を持っていた。屋敷跡は彼を記念して今もベゴニア通りと名付けられている。

- マドモアゼル・ユッソン[6点]

- マリー・ユッソンとブランシュ・ユッソン

- マダム・ユッソン[4点]

- マリーとブランシュの母親。高島の下宿したアパルトマンの持ち主。

- マソン[1点]

- ナンシー派の建築家で園芸協会の会員。コルバン家(現在ナンシー派美術館)マリーという女性と結婚、ユッソン家のマリーと別人。

- ルネ・ヴィエネール[6点]

- スブール出身のユダヤ人。ドミニカン通りに画材兼古本屋を開いていて、高島の作品を店に飾った。ナンシー・アルチスト誌の創刊者で、1886年~87年まで編集長。父親ルシアンは、歴史学者でロレーヌ博物館館長。彼も博物館の後援リーダーを務めている。ひとり娘のミゼットが18歳で結婚後、すぐに病死したので、ヴェネール家は絶えた。彼のコレクションは、ロレーヌ博物館に寄贈され、高島が贈った浮世絵本(87冊)作品もその中に含まれている。高島は、帰国後も彼と文通していたようである。園芸協会会員。

- ド・メッツ[3点]

- メッツ市の保育園クジ引きのための賞品として高島は日本画を寄贈した。

- マジョレル[1点]

- ナンシー派のデザイナーで家具作家。マジョレルの作ったピアノ、ベッドにもジャポニスムの影響が強く表われている。

- シネルブ[1点]

- 不明

- ラルギョン[1点]

- 不明

- デュモン[1点]

- 不明

- ポップ[3点]

- 森林学校の高島の担任教授。ナンシーの園芸協会をガレやルモワンヌ、クルース等と共に創設した。

- マドモアゼル・ピュートン[1点]

- 森林学校のピュートン校長の娘エマン。校長には、ベルナード、ピエールという息子2人と娘エマン(YAEMAN)がいた。

- プルーヴェ[4点]

- ナンシー派の画家で彫刻家。父親の代からガレ工房とつながりがあり、家も隣同士だった。ガレの片腕で、ガレの死後、工房を継いだ。ナンシー美術学校の校長もしている。孫のクロード・プルーヴェのもとには、浮世絵コレクションが残っている。園芸協会会員。

- オーガン(エドガー・オーガン)[4点]

- 1886年まで「ナンシー・アルチスト」の初代編集長。ナンシー派の画家。園芸協会の正式会員ではないが、協会に出入りしていたので、「園芸協会報告書」に名前が登場する。

- エストー[2点]

- ナンシー派のデザイナー。1876~1904年までガレ工房で働き、ジャポニスムから影響を受けた作品を残した。

- ヴェルノー[2点]

- ジャーナリストで1888年から「ナンシー・アルチスト」の編集長。高島が与えた日本画の1枚は、竹の額縁をされ、ナンシーの整骨医のもとに現存する。ヴェルノー自身も風景画を描いている。

- マダム・ドゥグーサンクール[2点]

- ナンシー派の女流画家で貴族。ナンシー・アルチスト誌に載っている彼女のアトリエの写真には、日本の仏像が写っていることから、彼女もジャポニザンだったと思われる。

- ロジェ・マルクス[2点]

- ナンシー出身の美術評論家でビエネールの従兄弟。高島の滞在の頃はパリに住んでいた。ナンシーの芸術家をパリの美術界に紹介するパイプ役を果たした。マルクスは、パリで日本美術店を開く林忠正とも親しく、作家ゴンクールとも親交があった。ガレの作品を絶賛する記事も書いている。

- 芸術友の会[1点]

- &nbst;

- カロ[2点]

- 森林学校の61期生で、高島の同級生。1865年フランスのクロワ生まれ。成績優秀で17人中4番の成績。

- E・ガレ[2点]

- ナンシー派のリーダー。ガレ工房の経営者にして芸術家。園芸家。

- エミール・マルクス[2点]

- ユダヤ人の仲買人。園芸協会会員。

- ヴィクトールマン[1点]

- ナンシー派の画家。高島の与えた絵は、ナンシー市立美術館に現存。

- ディディオン[1点]

- 園芸協会会員。ユダヤ人の仲買人。

- ラジョレ[2点]

- パリの装飾美術館館長。彼の依頼で高島はリモージュの学校のため10点の作品を描いた。

- マンジン[1点]

- 不明

- ジュアス[1点]

- 不明

- アンリ・ロワイエ[1点]

- ナンシー派の画家。プルーヴェと親しかった。

- クールノー[3点]

- ナンシー派の彫版家 ナンシーの隣町マルゼヴィルの貴族で回教寺院風の城に住んでいた。祖父のシルル・クルノーはロマン派の画家ドラクロアと親しく、一緒にモロッコ旅行をしている。アベルの父親シャルルは、ロレーヌ博物館の館長だったので、ビエネールとも親しかった。アベルのひ孫マリーは、日本の彫刻家と結婚してパリに住む。

- ボープレ[2点]

- ロレーヌの考古学協会の会員で、ロレーヌの歴史に関する著書がある。美術にも関心を持っていた。

- エッキング[1点]

- ナンシーのピアニスト。ガレ工房の門を創ったウージェンヌ・バランの長男と結婚、後に離婚。プルーヴェは、エッキングとその周囲の女性をモデルにした油絵を残している。

- マダム・ソルドワレ[1点]

- 不明

- サドレール[1点]

- 不明

- ティリィオ[2点]

- ナンシーの写真家。ドミニカン通りに店を開く。森林学校では1888年5月12日から写真技術の授業がとりいれたので、特別講師できていた。自宅は、マツゼヴィールにありクールノーの城から近いところにあった。

- エピナール福祉協会[2点]

- ジャックオ・レスペランス[1点]

- バラ新聞(ジョナル・デ・ローズ)[5点]

- 装飾美術館[10点](リモージュ寄贈の日本画のこと)

- リヨン園芸新聞[2点]

- コラス産業ディレクター[1点]

- 森林学校[7点の大図版、140点のデッサン(植物、きのこ類の細密図)]

このリストには、作品の大きさが書いてないので一概に枚数によって親密の深さをはかることはできないが、こんなリストが記事になること事態、高島のナンシーでの存在の大きさが想像できる。

高島が交流したナンシーの人々は、大きく二つに分けられる。一つは、ナンシー派の芸術家たち、そしてもう一つは、ナンシー園芸協会の会員である。ガレやプルーヴェ、ビェネールのように園芸協会員であると同時に芸術家である人々もいる。花の様式と呼ばれるアール・ヌーヴォーの主流をなすナンシー派の芸術家が、園芸会員であったことは、前にも述べたが、高島がナンシー滞在の三年間に、ナンシー派の特徴である園芸に深く関係していたことは重大である。高島のナンシー派に与えた“影響”は、高島が植物学者であると同時に画家だった点である。特にガレにとっては、園芸と芸術は双生児のようにつながっていた。そのような人間にとって、高島は格好の“仲間”であった。

高島の存在そのものがジャポニスムだった

高島がナンシーの人々に与えた日本画は、後年、彼が画家になったときの作品に比べると技術的には格段の差がある。筆使いもいじけている。モチーフのとらえ方に甘さがある。要するに趣味的な作品群である。作品が日本美術の伝統をうけついでいるだけである。それにもかかわらず、高島がこれほど歓迎されたのは、ジャポニスムという時代の要請があり、彼が植物学者であったからである。「ジャポニスム」「園芸」「絵が描けた」、この三つは三位一体となって、ガレをはじめとするナンシー派のアーチストたちの中に受け入れられた。

ナンシー派への“影響”とは、高島の存在そのものであった。彼らは、高島というひとりの日本人を通して、初めて日本の文化、日本美術の伝統に触れることができた。人が人に出会うということ自体が、一つの異文化に出会うことである。ひとりの人間が育ってきた環境や知識、遺伝、美意識は、他者にとってそれは異なった“文化”といえる。高島とナンシー派の芸術家たちは、その最も劇的な状況の中で出会ったのである。なぜならナンシー派の人々は、ジャポニスムという舞台を用意して、それにふさわしい役者の出現を待っていたのだから。やってきた役者は、これ以上の適役がないというほどピッタリの人物であった。

「ナンシーアルチスト」誌は、高島がナンシーを去ってからも、彼の作品を掲載する。高島が去った4ケ月後の1888年7月8日号に高島の2点の作品をグラビアに載せている。これは、リモージュに寄贈した作品10点の中の一部で、2点とも風景画である。その1点は岩の間から2本の山百合が咲いている図である。二本の清楚な山百合は、美しい姉妹が寄り添うように咲いている。ブランシュとマリー姉妹に同時に惹かれた高島の心情を表しているようである。