ナンシーで「時の人」となった高島

影響を受けるというのは、受け手だけでなく、与えたほうも影響を受ける。知的な刺激によるおこる化学反応は双方にもたらされる。高島とナンシー派のアーチストたちの出会いは、東洋と西洋の幸運な出会いといえる。

そのことを、当時ナンシー派美術館の館長であったシャルパンテェ女史に言うと「偉大なエミール・ガレが高島の影響を受けることはない。天才ガレは高島に会う前にすでに日本美術への造詣がふかかったからである。高島は、森林学校に留学した役人にすぎないでしょう」と、すごい剣幕でまくしたてられた。「影響」という言葉が気に障ったらしかった。しかし私が高島の娘園子さんからお土産を預かってきていると話すと、「高島の娘はまだ生きているの?」と急に態度を軟化させた。1986年のことである。そして女史は、「ナンシー派とジャポニスム」についての彼女の論文をくれた。まるで映画に出てくるナチの親衛隊のようなシャルパンティエ女史の歩き方が、今も鮮明に記憶にある。バブル経済に入っていた日本が、経済力にものをいわせてエミール・ガレの作品を買い集めているのに、シャルパンティエ女史は苦々しく思っており、日本人に対して敵意すら感じていたのだと後に知った。

美術誌「ナンシー・アルチスト」に取り上げられた高島北海

「教授、どんな方々がいらっしゃるのですか」

「“ナンシー・アルチスト”誌のよびかけだから、この町の画家たちですよ。もちろん雑誌関係の連中もいますが・・」

「画家ですか、緊張しますね」

「この間、園芸協会の人達に説明したようにやればいいんですよ。彼らは、とにかく高島さん、あなたに会いたがっているんです」

「その人達は、東洋人の僕を見たがっているんでしょう。僕はサーカスの珍しい動物と同じだ」

高島は、ボップ教授から見せられた“ナンシー・アルチスト”誌を苦笑しながらめくった。

「感じのいい(サンパティック)人達です。あなたのいい友達になってくれると思いますよ」

“感じのいい”はこの教授の口癖だった。ナンシー生まれのボップ教授から見ると、ナンシー人はみんな“感じのいい”人達だった。22歳で森林学校を卒業し、サボアやボージュの森林官をつとめ母校の先生となったルシアン・ボップは、母校とナンシー市のためならなんでもする郷土愛に燃えた男だった。

ボップ教授は、町のあらゆる文化的な集まりの推進委員や会員に名をつらねていた。エミール・ガレやルモワンヌ達と園芸協会を創設し、ナンシーの芸術振興のために創刊された「ナンシー・アルチスト」誌の後援者になっていた。絵を描かないのに「芸術同好会」のメンバーでもあった。次期森林学校の校長の有力候補であるボップ教授のもとには、町の文化的な行事のこまごまとしたことが、次々と持ち込まれていた。

きょうの“ナンシー・アルチスト”主催の会も、会の発起人ルネ・ビエネールに「今度うちの学校にジャポンからきた留学生がいて、絵がうまいんだ」と、話したのが始まりだった。雑誌に載せるネタをほしがっていたビエネールは、すぐこの話に飛びついた。

「ルネ・ビエネールもガレ氏と同じように日本のコレクションを随分もっているんです。あの人達に会っておくのは、今後なにかと便利だと思いますよ。あなたの後見人がいうのですから、まちがいありません」

「はい、教授」

高島は大声で返事をすると、ボップ教授はにっこり笑って大きくうなずいた。高島がひそかにあだ名をつけていた「フランスの弁慶」は、いかつい顔をほころばせた。すると眼が上弦の月になった。

高島は“ナンシー・アルチスト”誌の編集室で日本画を描くことを約束して、教授室を出た。教授にいった言葉とは裏腹に、彼は体がむずがゆくなるほど弾んでいた。彼は雑誌に載っている絵を食い入るように見つめた。

パリ派に対抗したナンシー派のアーチストたち

“ナンシー・アルチスト”誌は、ナンシー市の芸術振興のために1882年に創刊された雑誌である。週1回、日曜日に発行され、絵画・音楽・演劇に関する催しものと芸術家たちの動向、パリの芸術、美術情報を掲載していた。タブロイド版の4,5枚の雑誌で、雑誌の中に毎回ナンシーの画家たちの作品がアート印刷され、それだけを取り出してコレクションしておくこともできるようになっていた。

1ケ月の購買料は4フラン。日本円で80銭、現在なら8千円ぐらいで、かなり高い。しかし町の名士たちは、ナンシーの芸術家を育てるために、この雑誌を買った。

雑誌の発起人はルネ・ビエネール。高島が留学した1885年は、画家でもあるエドガー・オーガンが編集長をしていた。1888年に“ロレーヌ・アーチスト”と名称が変わるが、内容、本の体裁はそのまま引き継がれた。

編集室はスタニスラス広場に面したビルの一角にあった。そこはまた芸術家のたまり場になっていた。編集室には、エミール・ガレをはじめ、ガレ工房で働くルイ・エストー(1858~1919)、装飾芸術家で家具デザイナーのルイ・マジョレル(1859~1926)、画家のカミーユ・マルタン(1861~1898)が顔をだしていた。当時、パリに住んでいた画家で彫刻家のヴィクトル・プルーヴェ(1858~1943)も長い休みのたびにナンシーに帰って、編集室にたちよっている。彼らの作品について毎回のように“ナンシー・アルチスト”誌にその批評が載った。

この“ナンシー・アルチスト”誌を核として集まった芸術家が、後に“ナンシー派”と呼ばれたグループである。(“ナンシー派”という名称は、高島の帰国後の1903年エミール・ガレによって使われた)

「ナンシー派の名称は、フランス東部の美術工芸グループ、およびこれらを特徴づけている傾向を指示するために使われます。

もっと範囲をちじめて言いますと、プライベートな自主団体、地方工芸職連盟となります。本部はナンシーにあり、手工芸の繁栄をロレーヌ全体にひろげることを目的としています。条件がととのい次第、ナンシー派はすべてのデザイン工芸に、専門教育と直接応用の講座を与えたいと思っています。研究講演会はすでに何回か行われ、作品展覧会もおこなわれました」

(ガレ著「芸術ノート」)

このナンシー派宣言ともいうべきものは、1903年3月1日から4月1日までマルサン館で開催された「ロレーヌ装飾芸術展」でガレがそのカタログの序文に書いた文章である。

ガレが“ナンシー派”と言ったのは、パリ派に対してつけた名称である。

パリ派は、ナンシー派より一歩先にアールヌーヴォーの運動をくりひろげていた。その中には、彫刻家のアレクサンドル・シャンテーエ、彫刻家兼家具デザイナーのジャン・ダン、デザイナー兼装飾家のフェリクス・オーベール、陶芸家のエティエンヌ・モロー=ネルラン、地下鉄の入り口の彫刻で知られるギマール、陶芸家のウージェンヌ・ルソーやブラックモンらがいた。

パリ派の人々は「芸術の総合」を理念に持ち、「応用芸術」「美術産業」の中に新しい芸術の進む方向を見出していた。彼らは「すべてに芸術を」をモットーに手工芸、室内装飾、建築の分野で新しい芸術運動(アール・ヌーヴォー)を展開していた。

ガレ達ナンシー派の理念もパリ派と同じものだったが、遅れているためいつもパリ派を意識していた。ナンシー・アルチスト誌に毎回、パリの芸術情報が掲載されたのもそのためである。そして時々、雑誌はヴィクトル・ユーゴーが一時ナンシーに住んでおり、ユーゴー一家がナンシーにゆかりがあるというのが、彼らの誇りであった。ユーゴー自身はブザンソンの生まれだが、ユーゴーの父親はナンシー出身の軍人で、彼の弟はナンシー市民だった。

“ナンシー・アルチスト”誌の編集室では、パリのことがいつも話題になった。彼らはふたことめには「パリの連中は・・・」と批判した。それは、今日パリに3時間足らずにいける現在も変わらない。彼らは、フランス人であるまえにナンシー人だった。

ナンシー人にそれほどの郷土愛をそだてた土壌は、1871年、普仏戦争でドイツに敗北したことが要因になっていた。

郷土愛にあふれたナンシーのアーチストたち

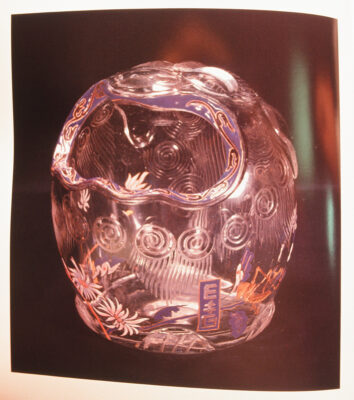

当時は、ナンシーはフランスの国境の町であった。彼らはナンシー市の紋章、復十字とアザミを、町の建築物に刻み込み、ドイツへの反抗とフランスへの希望を表した。

この町では、フランスからイギリス人を追い出したジャンヌ・ダルクが強い信仰を集めていた。ジャンヌ・ダルクの生地、ドンレミ村は、ナンシーから40キロ離れたロレーヌ地方の寒村だったことが、この聖女への信仰をつのらせた。1890年にはジャンヌ・ダルクの銅像が町の広場に作れたくらいである。

エミール・ガレが好んでナンシーの紋章、復十字とアザミを作品のモチーフにしたのもそのためだった。1884年頃の作品にみられるナンシーの紋章を入れ込んだ陶器のディナーセット「ライン河」(ナンシー派美術館所蔵)や花瓶、「厚き土地」(パリ装飾美術館所蔵)は、ガレの代表作になっている。

そして彼は、展覧会に出すカタログにも「ナンシーのガレ」という言葉をかならず使った。

「ナンシー在住の軟質陶器作家であるエミール・ガレは、この多様な作品の作例を第8回装飾美術中央連盟展の審査員に委ねます」

ガレは熱狂的ともいえる郷土愛の持ち主だった。彼が残した作品の下絵のデッサンにも「ナンシーのエミール・ガレ」のサインを入れることを忘れなかった。陶器の裏の銘にも出身地をいれたサインをした。ガレをはじめとした芸術家たちは、パリに対抗し、普仏戦争のドイツへの敗北を肝に銘ずることで、ナンシーへの郷土愛をいやがうえにも募らせていた。“ナンシー・アルチスト”誌の存在が、そんな彼らの意思表明であった。

彼らはパリの連中に負けないためにも、芸術的刺激に敏感で貪欲にならざるをえなかった。ジャポンからやってきた高島は、彼らにとって格好の刺激剤であった。

彼らはパリで大流行のジャポニスムについて知っていた。ガレはすでに日本趣味(ジャポニザン)のゴンクールと交際してすっかりジャポニザンに浸っていたが、その他の連中、カミーユ・マルタンも1881年にパリで装飾美術を学んでいるときに知っていた。ルイ・マジョレルも1880年初めにパリの美術学校をでているので、この流行に関心を持っていた。

ジャポニスムの流行で、1884年、高島が来る1年前にナンシーにも中国や日本の陶器を扱う店ができている。A・ロジェがスタニラス通り33番地に極東の陶器店を開き

「店先には、薩摩、尾張、京都、九谷の陶器が並べられ、反響はあったが、間もなくつぶれてしまった」

(「ナンシー・アルチスト“誌1884年6月1日号)

ロジェの店はすぐつぶれたが、この店がナンシーの芸術家にジャポニスム流行の下地を作った。しかし彼らは、陶器や浮世絵の中でしか日本を知らなかった。彼らは、高島との出会いによって初めて本当のジャポニスムに出会うことになる。

画家のE・オーギャンは、高島を初めてみたときの驚きを書き残している。

「高島に特に親しかった者は、彼の大変な奇妙な風貌を記憶にとどめているだろう。肌のいろ、顔の骨格、突き出した唇、金属の光沢を思わせるような艶があり、硬くて青みがかった斬切りにした黒髪、いたずらっぽい細長い目、情熱を秘めた、鋭い燃えるような漆黒の瞳」

(“ナンシー・アルチスト”誌1888年3月18日号)

高島の墨絵から黒の魅力を発見するナンシー派のアーチストたち

オーギャン達は、日本人高島の奇妙な風貌に驚いた。しかしオーギャンは、後に高島の

肖像画を描くほど親しくなる画家だから、高島の顔立ちを風変わりだと感じたが、そこに悪意や東洋人への揶揄はない。高島は日本人からみても決して醜男ではない。むしろインテリジェンスのある顔立ちであるにもかかわらず、オーギャンをはじめとするナンシー人には奇妙な顔立ちにうつった。日本人をオーギャンよりずっと意地悪くみたピエール・ロティは「秋の日本」の中で次のように書いている。

「一人残らずみんなやせ細っていて、蒼くて、気が抜けている。鉄道馬車の私の同業者たちは。

締りのない唇、まるで螺錐(ねじきり)で、左右に孔をあけたみたいなその小さな眼の上に、円い眼鏡をかけ、そうした酸っぱい椿油と、黄色人種特有の匂いを発散させている大部分の近眼連中」

ピエール・ロティは、オーギャン達が日本人の高島をみて驚いていた同じ頃、すなわち1885年の10月から12月にかけて「秋の日本」を見て回っていたのだった。オーギャンもロティも、日本人を美しい民族と思わなかった。

“ナンシー・アルチスト”誌の編集室に集まって高島を迎えた人々は、高島の不思議な顔立ちに見とれてしまった。誰もがぼんやりとして、握手の手を差し出すのを忘れていた。一瞬の空白の後、ルネ・ビエネールがいち早く社交性を取り戻し、高島の手を握った。

「ようこそ来て下さいました。高島さんを待っていたのです」

アルザス生まれのユダヤ人であるビエネールは、ごつごつとした体格の柔和な紳士だった。ビエネールに続いて、記者のヴェルノル・カミーユ・マルタンが握手を求めた。

「きょうは、黒板ではなく本格のあなたの絵をみせていただけますね」

エミール・ガレがにこやかに握手をした。高島は知っている顔をみつけ、少し緊張がほぐれた。

ガレは自分の工房で働いている画家たちだといってルイ・エストーとヴィクトル・プルーヴェを紹介した。挨拶がすむと、お待ちかねのショーが始まった。

高島は床に紙を置き、自らも床に座って絵の具を並べた。

「紙が手もとにおかれ、紙がちいさければ立ったままで、また大きければ座って制作が進められる。手が届く範囲に水の入った缶が3つ4つおかれ、黄色、青、茶色、赤といった4, 5色の基本色が溶かれ、我々フランス人がまだ知らない<墨>が用意される。この墨なるものは、ずいぶん特殊なものであり、大変優れていて、水彩絵具とうまい具合に調和し、ほとんどの場合、色の濃い部分にもちいられる」

(ナンシー・アルチスト誌1888年3月18日号)

ガレやオーギャンは、高島が色の中で一番強力な黒を使って描くのに目をみはった。西洋絵画では、薄い色から順に塗り重ねていくのに、日本画は全く反対で、強烈なノワールで描き始めたのだ。

<墨>という黒の色は、筆に含んだ水の加減によって濃淡ができ、その黒の様々な段階の色を楽しめるようになっているのだった。しかも黒の色は、他の黄色や青と混ざりあうこともなくすばらしい色彩のハーモニーを奏ることができるのだった。ヨーロッパの画家たちが、強烈な色のため敬遠している黒を、かくも大胆に使い、しかも黒を柔らかな無限のニュアンスに富んだ色として使ったのだった。人々は、黒がこんなに可能性に富んだ色であることを初めて発見する。

女性の黒のドレスが、着る人によって優雅にもなり、野暮ったくなるように、黒は画家の筆使いひとつで、いかようにも精彩を放つことができる。彼らは、教会のステンドグラスにあるように、黒の枠の中に有彩色をはめこむ方法は知っていたが、黒で肉付けしていく絵画法は知らなかった。高島は、黒の錬金術師だった。

高島は彼らを驚かせた。

「高島が筆をとった瞬間には既に、完全な構図が彼の頭の中にできあがっており、制作過程における一切の偶然は、もはや入り込む余地を持たない。

素描も鉛筆での下絵も一切描かずすませてしまう」

(ナンシー・アルチスト誌1888年3月18日号)

彼らは見たのだった、高島が下絵もせず、いきなり黒の強烈な色で描き出すのを。それは、子供の落書きのように直裁で大胆で、行き当たりばったりのように見えた。しかし子供が頭の中にえがきたいもののイメージをもっているように、高島の中にもしっかりとイメージが構築されているのだった。高島は白紙の上に、筆をはしらせる前にすでに描く図柄を視線によって描いていた。

彼らは、高島が無鉄砲とも思える大胆さで筆をはしらせ、それがひとつの形を整え、世界が見え始めたときになって初めて、高島の中にすでに描くものが強固に構築されていたことに気付いた。

高島の絵画法は、ここでも西洋絵画のルールをはずしていた。鉛筆で素描をしてから、色を塗っていく方法を高島は全く無視していた。

しかし高島が、下絵を描くという段階的な制作過程を踏んでいないにもかかわらず、彼の中の構図はいかなる偶然も排除していた。高島の描き方は、まるで賭博師のように大胆で奔放に見えながらも、その実、用意周到で、戦場の指揮官のように綿密に作戦が組み立てられていた。ただその攻略は、指揮官だけが知っていて、そばにいるものには見えていない。

高島の日本画から昆虫や松の木が絵画のモチーフになることを知るガレたち

「下絵がないのだから、この見事な手品芝居の種明かしは本人にしかわからず、みている者はただポカンとするばかりである。驚くべき手早さで、花弁、穂、茎、羽、触覚が配置されていく。手品をみているかのように,全ての色がまとまり、調和し、また補いあって、具像が表われはじめる。

萼(がく)は花冠につながり、茎は葉を支え、おしべが表れ、小枝が見え隠れし、葦はなびき、草木の茂みは生き生きと輝き、蝶は舞いあがる。

果実、鳥、花、トンボ、こがね虫などすべてが高島の筆の下で生を得、活動し始め、群がり、まさにそこは起源創造の世界である。一見勝手気ままで偶然性が支配しているようにみえるのは、外見にすぎず、すべて画家の固い意志によって貫かれているのである。

こうした詩人、高島の気分に従い、一時間としないうちに、遂に先ほどまで何も描かれていなかった紙が、一つの作品として完成し、主題、色彩、形、光のすべてが不思議な魅力で迫ってくる。

そして触覚をなぞり、また甲羅をえがいた同じ細い筆で、手を高くして、垂直に筆をくわえる。上から下に、右から左へと号を書きいれる。<高島得三>。こうして作品は完成する」

(ナンシー・アルチスト誌 1888年3月18日号)

ガレ達は、息をつめて高島の筆の行方を追った。彼らは、まず絵筆を垂直に持って描く方法を高島によって初めて知った。このとき彼らは、浮世絵の流れるような線が、筆を垂直に持つことから生まれた線であったことを知る。

画家は、同業者の制作過程の秘密を探るのに貪欲である。彼らはどんなささいな方法も見のがさなかった。高島の筆が、ある勢いとリズムを持っていることに注目した。日本画は、線が命であるが、彼らは今まで絵筆によって引かれる線というものを考えたことがなかった。塗り重ねていく西洋絵画には、絵筆の線は必要なかったし、銅版画にも線の勢いという発想はなかった。

高島が1本の細い、しかし力強い線で昆虫の触覚を描いたとき、彼らは絵筆がこんなふうに使えることを教えられた。まるで触覚がピクピクと動いて虫は今にも這い出しそうなのだ。高島が、画紙の中央から描くのではなく、紙の端から描き終えたことも彼らを驚かせた。一体、彼が何をしでかすのか見当もつかなかった。その上、日本画の故意に何かを未完のままにしておいて、後は想像力の働きにゆだねて完全なものにしておくという手法に彼らはうなった。描き手と見る者とによって初めて一枚の絵が完成されるという方法は、なんという巧妙にして、すばらしい発想だろう。このような発想を西欧人はかつて持ったことがなかった。西洋の画家たちは、ひたすら自己の芸術の完璧性をめざして進んできた。わざと余白を残し、それを見る者に想像させるなんてことは、完璧性をめざす者への冒瀆であった。

しかし高島は堂々とそれをやってのけ、できあがった絵は、見る者に余白の部分を想像させる楽しみが残されているのだった。余白を残す構図のとり方、墨の濃淡によってさまざまな色を想像させる方法、一本の線の強さによるアクセントのつけ方など、高島の描く絵は、画家たちに発想の転換をさせ、芸術上のヒントを与えた。

高島の描いたモチーフも、今までの西洋絵画にないものだった。花と一緒に花につく蝶や蜂を描くことは西洋絵画の伝統にはないものだった。彼らは昆虫も立派な絵画のモチーフになることを知った。そして小川や畑、木といった何の変哲もない風景、自然が、印象派の画家たちが描いてみせたように絵画のすばらしいモチーフであることに気付いた。

「わが国の工芸家たちは、どうして大地や小川や原野や海を見捨てているのだろうか。

どうして鮮やかな色彩の施された慈しむべき自然から題材をとろうとしないのか。どうして海草や蝶やつる草の枝をくわえないのだろうか」(1889年)

アンリ・ルナンが「芸術の日本」で指摘するより前に、ナンシー派の画家たちは高島の描いた日本画から、大自然のあらゆるものが絵画の題材になることを感じ取る。彼らは高島の絵から、自然への回帰を学ぶことを知ったのだった。

高島のパフォーマンスは終わった。人の集まる席で即席に絵を描く「席画」というショーに、人々は興奮し、あまりの興奮が彼らをしばらく寡黙にさせた。高島は、誰も何もいわないので不安になってボップ教授をみた。

ボップ教授は弁慶のように腕を組んで高島の絵をにらんでいた。高島は次にガレを見上げた。

ガレの目は、高島の絵を凝視し、ぬめったように光っていた。

高島はナンシーのアーチストたちに日本画を教える

「高島さん、あなたはすばらしい芸術家だ。私たちは初めて日本画の秘密をしりましたよ」

「いや、日本画の種明かしはしてもらっても、すばやすぎてまだよくわからない。これからじっくり教えてもらわないと」

カミーユ・マルタンは、床に拡げられた高島の絵を手にとって眺めた。

彼らは一時間前、風変わりな高島の顔立ちにみとれていたように、今度は高島の絵にみとれた。まだどこかに秘密が隠されていないかと探った。

人々はさっきまで、この瞼が重たく爬虫類のようにたれさがって、ぶあつい唇をしたジャポネを醜いとみていたのを忘れ、今は高島の風貌を不思議な魅力として感じ始めていた。ガレたちが高島に一目おいたのは、彼が画家ではなく、森林学校に留学している役人であるという点だった。

『ジャポンには、役人でさえこのような高尚な趣味をもっている。なんと文化の高い民族なんだ』

人々は高島を取り囲んだ。

ルネ・ビエールは、ドミニカン通りにある店のショーウンドーに飾りたいので、作品を描いてくれるように依頼した。

「ぜひ、日本画の手ほどきを受けたい」と言って、高島の手を強く握ったのは、カミーユ・マルタンだった。紙のように乾いた白い顔に、髭の濃さがやけに目立つ男だった。

ルイ・エストーはそれを見て

「私にもお願いします。日本画はいろいろ示唆にとんでいます」と願い出た。

鍛冶屋の親方のようにがっしりした体格のヴィクトル・プルーヴェは、高島の絵を点検するようにみながら、横にいるガレの反応をさぐっていた。エミール・ガレは物静かな抑揚のきいた口調で言った。

「あなたの絵は、まだみたことのない日本へ人を誘い込みます。黒がこんなに魅力的な色であることをも、きょう初めて発見しましたよ。あなたの他の作品もみせてください」

ガレは、ほめるのが上手な男だった。高島はすっかりガレの言葉にいい気持ちになって

「お宅の庭の“東京”という菊もみたいですね」と言った。

しかしふと最初に出会ったときの握手のぬめった感触を思い出し、何かを押しとどめた。

マネージャー役のボップ教授は、口髭を撫でながら上機嫌だった。教授は自分の企画の成功に鼻高々だった。

この会合は、高島とナンシー派の芸術家を結びつけるきっかけを作った。ガレはこの会合で高島に親しげな言葉をかけたが、高島がガレ邸を訪問する機会はすぐには実現されなかった。

ガレはこの時期、多忙をきわめていた。1885年に窯ができるまで、ガレンヌ通りの工房は、ガラスの品々に装飾をほどこす加飾工房だけだった。下地のものは、陶器の場合は、ナンシーから20キロ離れたサン・クレマンで製造されていた。しかしこの陶器所の持ち主、トマ兄弟が、ガレ親子の成功をねたんでトラブルをおこし、ガレはボージュ地方の小さな村ラオン・レタップに製陶所を移さねばならなかった。ラオン・レタップの村までは、ナンシーから60キロもあったので、連絡が不便だった。

こういった不便さを解決するためにガレは、ガレンヌ通りに今まである加飾工房の横に窯を作ったのだった。しかしガラス部分の製造所は、1885年現在、彼はもっていなかった。ガラスの製造所は、父親の代からつきあいのあるマイゼンタールのブルグン家の工房で行われていた。ところが普仏戦争で、マイゼンタールがドイツ領になり、行くのに通行証が必要となり、けっこう不便になった。そこでガレはナンシーにガラスの製造所を持とうとする。陶器用の窯の横にこのガラスの実験所の窯ができるのは、1886年である。

ガレが高島に出会った1885年は、このガラスの実験用の窯と、パリ支店移転の準備に忙しかった時期である。ちなみにガレが、ガラス製造所をもつのは1894年5月29日である。ガレンヌ通り27番地に“クリスタル・ガレ”が開設される。これでガレは、陶器もガラスも自分で製造から装飾まで一貫して作れるようになる。それはガレが48歳の時まで待たねばならない。

日本画のモチーフはガレ工房の商品に反映される

野心家の実業家ガレが奔走している間にガレより早く高島のアパルトマンを訪れた画家がいた。顔色が異様に白いカミーユ・マルタンだった。

高島は、日本の絵筆を1本与え、マルタンに水墨画の線の引き方から指導した。

「筆はもっと柔らかく持つのです。手首が駒のように自由に動くように」

高島が何度言っても、マルタンは力をいれすぎてしまう。

「いいですか、軽く筆をもって・・」

高島は、マルタンに絵筆をもたせてその手の上から自ら手をそえて線を引いてやった。習字の先生が、子供の手をとって教える要領だった。

「なるほど、わかりかけてきた。もう一度お願いします。もう一度」

24歳のマルタンは目を輝かした。パリの美術学校を卒業すると、エジプトを旅行し、漁船に乗り込んでアイルランドまで行ったことのある好奇心旺盛なこの青年は、今、日本画に夢中だった。

「このぼかし方は、筆を寝かせばいのですか、おっ、なるほど、なるほど」

日本画の種明かしをしてもらったマルタンは狂喜して高島の真似をした。

高島は、自分より14歳年下に水墨画の筆の使い方を教えながら、幼い頃、父に手をとってもらって習ったことを思い出した。その父はすでに4年前になくなっていた。しかし父のぬくもりは、手の甲が記憶している。

『父がもし生きていて、フランスの異国で自分がこんなふうに日本画を教えていることを知ったら、何というだろう。“得三は芸術の国フランスで、絵描きたちに絵を指導しよって、まるでお日さんが西から出るような話じゃないか”と笑うだろう』

高島は、マルタンが絵筆でおどおど線を引くのをみて微笑した。

「そんなに怖がらずに大胆に。墨絵は勢いが大事です」

高島がいうと、マルタンはウイと力強く答えて

「絵筆のタッチを今まで考えたことがなかった・・・」とつぶやいた。

カミーユ・マルタンは、数日後、高島の部屋にルイ・エストーを連れてやってきた。エストーは27歳で、マルタンより3つ年上だったが、二人は親友であり、いいライバルでもあった。メッツ生まれのエストーは、普仏戦争でメッツがドイツ領になったのを契機に両親ともどもナンシーに住むようになった。リトグラフやクレヨンのデザイン画が得意で、1876年から1904年までガレ工房で、陶器やガラスのデザインを描いて生計をたてる。彼は“エミール・ガレの強力な協力者”だった。

「エストーは、日本画の空間の使い方、特に省略の仕方、モチーフの奇抜さに目をつけた」

((シャルパンテェ著「ルイ・エストー」ナンシー派美術館発行))

高島は、エストーの質問にひとつひとつうなずいて聞いてから

「理屈で覚える前に、とにかく実際に描いてみたらどうですか」と、日本画の絵筆を渡した。

そしてマルタンにしたのと同じように、手をとって線の引き方を教えた。

エストーは今までいろんな絵の修業はしてきたが、絵筆で線の引き方を習うのは前代未聞のことだった。彼は、日本画が根本的に西洋絵画と異なるのを感じた。

「なぜ日本画では、線が命なのですか」

「日本画では、絵を描くことが精神のひとつの修業になっているのです。線でなりたっている日本画は、だから1本の線に心をこめて描かなければならないのです」

「絵画が精神修業の場?」

エストーとマルタンは、互いに顔をみあわせ、けげんな顔をした。

「例えば画家が松を描くとき、単に松という樹木を描いているのではなのです。松は一年中緑の葉をつけている。冬のどんなにきびしい日にも、葉を落とさず青々と生命を枯らすことなく茂っており、真夏のきびしい太陽のもとでも天に向かって枝を広げている。画家たちはそんな松に、何ものにも屈しないひとつの精神をみて、松を描くのです」

高島は、二人のフランス人を前に必死で説明した。

「つまり日本の画家は、松を描きながら松そのものに感情移入していくわけですね」

「そうです。自分も松のようにどのような変化にも耐え、変わらずに緑の葉を茂らせていたいと思うのです」

「すばらしい考え方だ」

マルタンは首をふった。すると今度は高島が質問した。

「それでは、西洋絵画では、どうして裸の女性を描くのですか?」

エストーとマルタンは、驚いたように目をしばたいた。エストーは、ご質問はごもっともといった表情で、高島が理解できるようにゆっくりと説明した。

「西洋絵画の根本には、すべての芸術は神に捧げるものという考え方があるのです。音楽は、今でこそコンサートを開いていて音楽だけを楽しみますが、もとは教会音楽でした。神にささげるための音楽でした。絵画もそうです。神の部屋である教会を飾るものだったのです。美しい裸の女性は、人間ではなく女神なのです。ルーヴェンスが豊満な女性を女神として描いたのは、女性を豊穣のシンボルとして考え、神にお使えをする女神にその形をなぞらえたからです。わかりますか?」

エストーは高島の顔を覗き込んだ。

「西洋では、すべてのものが、キリスト教に収斂されていくのですね。私には、キリスト教というものが、実はよくわからないのですよ」

高島はこまった顔をした。マルタンは

「僕たちだってキリスト教についてわかっているわけではないのです。ただヨーロッパ文明は、すべてキリスト教を土台にして成り立っているのです」と、慰めるように言った。

「日本には、神はたくさんあるのです。八百万(やおよろず)の神といって、すべてのものに神が宿っているという考えなのです」

「ほぉ、それでは松にも、この絵筆にも神がいる?」

「まぁ そうです」

「そんなにたくさん神がいたら忙しいですね」

エストーが目を丸くしていったので、高島は思わず笑ってしまった。

3人は絵画を中心に、日本と西洋の違いや考え方の相違について話し合った。

マルタンは、こうした高島とのつきあいの中から、日本そのものに興味をもった。そして彼はパリの美術学校でギリシア彫刻をデッサンし、ルネサンスの巨匠の作品を模写したように、高島の描いた水墨画を模写した。

カミーユ・マルタンの「ジャポニスム(日本趣味)」と題された作品は、水墨画で梅と竹を描いている。(ナンシー派美術館所蔵)

画面の真ん中に空間をとり、画面下には梅、画面の上には竹が描かれ、竹には筆のすばやい勢いがみられる。マルタンは、漢字をひとつの装飾として絵の三分の一のところに堂々と書き込んでいる。日本画では本来これは、作者のサインになるところだが、マルタンにとってサインもまたひとつのエキゾチズムを表現するモチーフであった。しかし装飾として使われたその漢字は、残念ながら判読できない。

マルタンの「ひるがお」(ナンシー派美術館所蔵)には、さらに日本画の上達の跡がみられる。

一気に描ききった蔓のしなやかさ、ふた筆で簡潔に描いた葉、ひるがおの花弁のぼかし方は、花弁の薄さをかんじさせる。横文字のマルタンのサインがなかったら、この作品は日本画として立派に通用する作品である。

マルタンが尾形光琳風のカキツバタを描いて、それを本の装丁にしたことや、ピエール・ロティの「お菊さん」の装丁にも日本画風のデザインをしたことが、ロレーヌ博物館の記述に残されている。病弱だったマルタンは、37歳で独身のままこの世をさった。高島帰国後の11年目のことである。

水墨画の魅力にとりつかれたマルタンに比べ、エストーは日本画の構図にヒントを得た。

衝立や屏風などに扇面をちらす手法に目をつけ、画風に扇面を描き、区切ることで、同時に二つの世界を表現できることをみつけた。

1886年のデッサンには、中央に長方形の画面をとり、犬を連れた男が山道を登る後姿を描く。そして長方形の画面の周囲には、松葉と松かさをそえる。これによって、長方形の中の男の後姿は、記憶の中の一枚の絵のような不思議な三次元の世界を作り出す。

エストーには、マルタンと同じように日本画にモチーフをとった作品もある。1895年に描いた「松と茸」は、構図からモチーフまで日本画的である。三本の松は、画面を貫ききってそびえ、画面上方からたれている枝によって、松の木の大きさを遠近で表している。

左側に大きな空間をとり、松の根もとには茸が顔をだしている。描かれた松も、日本の赤松である。ナンシーにも松はあるが、種子に翼のないゴヨウマツである。松の枝ぶり、松葉の描き方は、狩野派の筆法をおもわせる。作品には、心地よいリズムがあり、松の木を渡る清澄な風をかんじさせる。(ナンシー美術館所蔵)

エストーは、高島から習った日本画を、ガレ工房の作品の下絵に応用した。強烈な個性を持たなかった彼の作品は、商品としてうりだすものとしては適していた。強い個性は、

人の好みをはっきり二つに分けてしまうからである。ガレはエストーがデザインした作品を工房で大量に生産していった。

「ルイ・エストーは、高島の絵から無限に変化する自然の線やニュアンスの両方を、またかくも軽やかなに正確に描写する手法に対して、彼の視覚と感情は敏感に反応した。~中略~ナンシー・アルチストに載った最初の作品群<日本式に>は、確かな効果を生んだ。装飾芸術家としての彼の作品の最上のものは、日本芸術への共感から生まれた。

1898年のマルタンの死後、エストーはもっとも上手に、かつ長期間、自然への真の愛情を、日本風に翻案することがうまかった人物である。それは、ガレの死後も忠実なガレの協力者として花瓶の腹にそれを表現した」

(ガレ研究の第一人者 F・Tシャルパンテェ著「ル・ベイロレース“1979年」)

エストーやマルタンは、高島から貪欲に絵画へのヒントを吸収していった。高島の存在そのものが、彼らにとってジャポニスムだった。

「ムッシュ・高島によって、私たちはジャポニスムを体現できるなんて!高島氏は大変なアーチストだ」

(ナンシー・アルチスト誌 1885年12月20号)

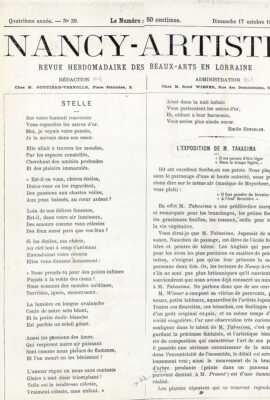

ナンシー派の画家たちは、自分達のもっている西洋美術の手法(メチエ)の上に高島が教えてくれる日本画の手法をうまく融合させていく方法を知っていた。ナンシーのアーチストの中で最もうまく日本美術の本質をつかみ、自分のものにしたのはエミール・ガレだった。カレは黒が色の中の色であることを知った。彼は自分のガラス作品のなかにも黒を使った。1889年のパリ万博の作品に黒のガラスによる「哀しみの花瓶」シリーズを出展している。黒色ガラスにスズメガやカミキリムシ、バッタなどの彫刻を施し、シェクスピアの詩の一節をいれ陰鬱な世界を創りだした。ガレの作品が「もの言うガラス」と高く評価をされるのは、今までになかった世界を作りだしたからである。ガラスの美しさは、太陽の光を存分に透すその透明感にある。それをガレは、あえて黒塗りにすることで、光を感じさせたのである。その最高傑作は「アモルは黒い蝶を追う」である。

ナンシー派の彼らは、新しいものを取り入れ、機関車の車輪のように硬い歯でそれを噛み砕き、租借し、消化できる力をもっていた。それがフランス文化の厚みであった。彼らは、新しいものを吸収できる柔軟な感受性と、新しい物を取り入れてもそれに押しつぶされないだけのフランス美術の伝統を持っていた。その意味で、影響とは他者を受け入れる許容量のことでもある。

彼らは、ジャポニスムの中に、今までの西洋絵画と全く形式の違うレトリックをみつけ、高島にそのレトリックを手ほどきしてもらう幸運をつかんだのだった。ナンシー派の彼らは、一歩遅れをとっているパリ派への巻き返しをはかる。その秘密のネタ本をみつけた。それが高島だった。