エリート役人高島の優雅な留学生活

留学生のその後の人生に影響をあたえるのは、留学地の人達との交流である。高島の場合、ナンシーで出会った人々の「欧州交友名刺帳」に236枚の名刺が残っている。その中にエミール・ガレの名刺もあるが、日記帳のようなものはない。しかし几帳面な彼の性格からしてそのことは奇異に思われる。女性関係が匂うものは、高島自身が処分したように感じられる。

高島は、ナンシーでの生活をきかれると「下宿屋の娘に日本に連れて行ってほしいとせがまれてこまった」と話している。この話からその女性は、家庭教師ブランシュ・ユッソンの妹で、19歳のマリーではないかと考えた。ブランシュは高島と同年齢の35歳だったので、ロリコンの高島の相手とは考えにくい。(35歳の高島は16歳の美津子に一目ぼれしている)

しかし二人の痕跡は何もない。高島にとってナンシー娘との恋は、彼の人生にとってひとつのエピソードに過ぎなかったのだろう。

その人がどんな異性に惹かれるかは、その人物を知るうえでの大きな要素である。高島が男性的な個性に乏しく、女性からみると感情移入できないのは、この点かもしれない。

台頭するユダヤ人排斥の動き、東洋人への蔑視

1885年、12月3日天長節、フランス海軍大佐のピエール・ロティは、鹿鳴館に招待されていた。「お菊さん」の作者は、まるで『フランスのどこかの温泉場の娯楽場(カジノ)のような鹿鳴館』で日本娘(ニッポンヌ)たちが自動人形のように正確に踊るのに見とれていた。

その頃、ナンシーの高島得三(のちの北海)は、夏休みに旅行したときのスケッチ帖を開いていた。ナンシー・アルチスト誌の編集長ルネ・ビエネール(1855~1940)に頼まれた日本画を描くためだった。

ビエネールは雑誌の編集をする傍ら、市内の繁華街ドモニカン通り53番地に画材屋兼古本屋を開いていた。その店のショウインドーに、ナンシーの画家たちの作品を定期的に飾っていた。

ビエネールの祖父、レオン・ビエネールによって店が出されてから20年間、この店の幅5メートルにも満たないショウインドーは、町の一番小さな美術館になっていた。ショウインドーには、マネの絵が飾られたこともあり、ナンシー派のカミーユ・マルタン、プルーヴェ、ルイ・エストーの作品が展示された。ルネ・ビエネール自身も自分が装丁した本を飾っていた。そのショウインドーに日本人の作品が初めて飾られる。

高島には自信があった。すでに園芸協会の連中やナンシー・アルチストの編集部で画家たちを驚かせ、ガレのアトリエで自分のスケッチが模写された経験を持っていた。しかし今回の対象は、ナンシーのごく普通の人達である。

彼は夏休みに旅行したフランスの地方の風景画がいいと考えた。スケッチ帖をめくりながら題材を探す。山のスケッチが圧倒的に多い。山は彼の最大のモチーフだが、今回は別のものにした。『ナンシーの人達がいつも見慣れているものの方が、作品に親しみを感じてくれるだろう』

高島はドイツ国境でスケッチした樅の林のデッサンに目をとめた。樅ならナンシーの人達に親しみのある木だし、森林学校の留学生の作品としてもふさわしい。彼は樅の林のスケッチを見ながら、構図を練った。『狩野派の感じがいい。樅の枝は、狩野派の筆さばきにあう』 頭の中にイメージができあがると、あとはイメージを紙に一度簡単に描いてみて、それから本番となる。気をつけないといけないのは、洋紙は和紙のようにすぐに吸い込んでくれない。微妙なぼかしの部分を計算にいれておかねばならない。

高島は、ゆっくり墨をすり始めた。

日本をでるとき、筆と墨、小さな硯だけはカバンの中に入れてきたが、筆はかなりくたびれてきていた。東京にいる兄に送ってくれるように手紙は出してあるが、半年近くかかるはずだ。

古風な墨の香りがにおいたった。

彼の眼は、紙の上に青黒い樅の林を描いた。それからたっぷり筆に墨を吸い込ませて息をつめ、最初の決定的なひと筆を紙の上におろした。

筆は、記憶の樅を求めて走った。墨を入れた後、間髪を入れず、水を含んだ筆でぼかした。樅の木が形作られていった。記憶の目で、樅の枝ぶりをみた。風が渡ると海鳴りのように林が地の奥から吼え、枝という枝が、作り声をだしてざわざわと騒ぎたてる。

高島の筆は、性急に走ったかと思うと、用心深くたちどまった。

高島は描きつぶしの少ない画家だった。一枚の紙は、彼にとって一期一会の出会いであった。彼は途中で描きつぶしをするのを自らに禁じた。そのためにスケッチは丹念にした。一度構図が決まってしまうと逡巡することをしなかった。

樅の絵は、こうしてひとつの熱中のうちに完成した。完成すると早くビエネールの評価を聞いてみたかった。

高島はせっかちな性格だった。山陽の植物帯をはじめ、東北から南は屋久島までの植物帯を足で歩いてコツコツと記録をとっていくほどの根気強さと、彼のせっかちさは同質のものだった。それは、釣り人が気長に糸をたれているようにみえるが、釣り人自身は、たえず餌を変え、針を変え糸をたらす場所を考え、次々と新しい手をうっているのと似ていた。一見のんびりと見える釣りが、実はとても攻撃的であるように、高島もまたせっかちだからこそ、早くに成果をみるため、一日も休まず植物帯調査をしたのだった。

高島はできあがった作品をいそいそとビエネールのもとに持っていった。

「樅の林ですね」

そういって、ルネ・ビエネールは黙って絵に顔を近づけ、それから作品と距離をおいて考えるように腕を組んでながめた。高島は、胸がつまりそうだった。自分より5つも年下なのに、こんなとき相手はぐんと年上にみえる。30歳のビエネールは、黒々とした豊かな髭がもみ上げの下から顎をおおっていた。思慮深げな目と穏やかなしゃべりかたが、温厚なインテリに仕上げている。

「ナンシーの人達を驚かせてやりましょう」

ビエネールの言葉に、高島はほっと肩の力を抜いた。夕立をうけた後の草木のように生き生きとした気持ちが戻ってきた。

「マルタン君に聞きましたよ。日本画を彼に教えるのですって」

「もうそんなことまで伝わっているのですか」

高島はすっかり余裕を取り戻していた。

「あなたに日本画を頼むくらいですから、私がどれほど日本美術に興味をもっているのかおわかりでしょう」

ビエネールは、カミーユ・マルタンやルイ・エストーにだけに日本画を教えることに不服そうに言って、よかったら自分のアトリエの日本コレクションを鑑定してくれないかと言った。

ユダヤ人ビエネールとの交流に心がなごむ高島

二人は店をでて、ビエネールのアトリエのある自宅に向かった。

ビエネールはその頃、旧市街に近いラ・ビエネール通りに妻とひとり娘のミゼットと共に住んでいた。ドミニカン通りから歩いて6, 7分のところだった。途中、父親を紹介したいからとロレーヌ博物館に立ち寄った。

ビエネールの父、リシアン・ビエネール(1828~1909)は、ロレーヌ博物館の館長をしていた。ビエネール家は、普仏戦争でドイツ領になってしまったストラスブールの出身のユダヤ人だった。父親のルシアン・ビエネールは、アルザス・ロレーヌ地方の歴史家で、ユダヤ人の歴史に関するコレクターとしてフランス全土にしられていた。彼のユダヤコレクションは、ルシアンが館長になったのを機にロレーヌ博物館に寄贈され、それはパリの博物館の所蔵につぐ量、質的にきちんとしたものだった。ルシアンは、政治的な力ももっており、パリの政治家や実業家にも太いパイプを持っていた。ビエネール家はユダヤ人ではあったが、財力と人脈をもち、さらにナンシーの博物館に膨大なコレクションを寄贈したことで、地元の人達から一目おかれていた。息子のルネ・ビエネールは、この父親のもとで画材屋兼古本屋を開き、ナンシーの芸術家を支援する週刊誌を発行していた。ビエネール自身も本の装丁をして、セミアーチストとして悠々自適の生活をしていた。

ビエネールは、ロレーヌ博物館の前まで来ると、この館が16世紀の中頃に建てられたもので、もとはこの地方の領主の館だと説明した。ゴシック建築のひとつで、その特徴を指差して高島に教えた。

高島が、博物館の木の扉の上に馬に跨った少女像について聞くと、ビエネールは「フランスを救ったジャンヌ・ダルクだ」と答えた。高島は聖女ジャンヌ・ダルクの話を聞きながら日本の歴史ならさしずめ朝鮮征伐をした神功皇后かしらんなどと思っていた。

父親のルシアン・ビエネールは、知的で優雅な老紳士だった。仙人のような白髪の髭が、学者としての風貌をきわだたせていた。

ルシアン館長は、博物館コレクションのジャック・カロを是非みていくようにすすめた。高島は、ビエネールに案内された展示室の前で息をのんだ。森林学校の会議室に飾ってあった銅版画と同じ画家によるものだった。

ビエネールは、ジャック・カロ(1592~1635)はフランスを代表する銅版画家で、ナンシー出身であること、ナンシー人は偉大な芸術家を輩出したことを誇りに思っていることを説明した。

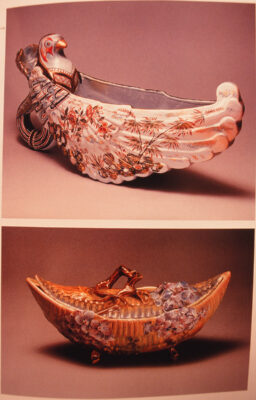

ビエネールが、持ってきた本を父親に渡し高島を紹介してしまうと、せきたてるように自分のアトリエへと引っ張っていった。そのアトリエは、虫干しの物置き場のようだった。衝立、提灯、二枚折の屏風、壁にべたべたと貼られた団扇と扇、刀や仏像など満艦飾に飾られていた。

『よくまぁ、これだけ日本のものをごちゃごちゃに飾り立てたもんだ』

高島は空き巣に入られた部屋のように、そのちらかりぶりにため息をついた。

「高島さん、この部屋にいると日本に帰ったような気分になるでしょう」

ビエネールは、自信満々である。高島はどうほめていいのかわからなかった。アトリエには、この部屋の様子を克明に描写した板絵が、麗々しく飾られている(ロレーヌ博物館所蔵)

ビエネールは本棚から何冊かの浮世絵本を持ってきて、これでどうだといわんばかりに高島の前に並べた。

「これは広重の“五十三次”ではありませんか。ガレ氏のところでは北斎に出会い、あなたのところでは、広重だ。ナンシーには私より先にやってきた日本人がいたわけですね」と、高島は安政7年刊と書かれた広重の「五十三次」を手にとった。ジャポニスムの波は、この頃、ナンシーの街に浸透しかけていた。そのことが高島に有利にはたらいた。

ビエネールは、ニヤニヤしながら高島をみている。

高島は、広重の浮世絵の中に懐かしい日本の紺色をみた。富士山をみた。灰色の梅雨をみた。

浮世絵はほかに「四君子画譜」(安政4年刊)「都鄙秋興(上)」と書かれた東京の名所を描いた3冊(安政4年刊)があった。高島は、むさぼるように一冊一冊を手にとって表紙をめくった。

「パリにいる私の従兄弟が、日本美術のコレクターなのですよ。ナンシーにもちょくちょく帰ってきますので、また紹介します。その従兄弟のルートからこれらを手に入れたのです」

ビエネールのいう従兄弟とは、ロジェ・マルクス(1859~1913)のことである。ナンシーの出身で、大学卒業後80年代に初めは若い批評家として「フィガロ」に執筆していた。

その後マルクスは、美術省の役人になり、役人時代に印象派の擁護や装飾美術の革新に尽力した。パリのサロンに「絵画と同じように工芸品も展覧すべきである」と主張し、マルクスの主張によってエミール・ガレの陶器やガラス作品がパリの展覧会に出品されるようになった。それまでのフランスの美術界では、絵画と彫刻だけが美術品で、陶器やガラス作品は生活用品とみなされ、美術価値は低い位置にあった。

マルクスは、またナンシー出身の画家で彫刻家のヴィクトル・プルーヴェがパリのサロンに出品できるように力を注いだ。ガレやプルーヴェらのナンシー派の芸術家たちの発表の場をパリで作ったのも彼である。ロジェ・マルクスはナンシー派を支えた功労者であり、パリで活躍する芸術家たちとナンシーの芸術家を結びつけたパイプ役でもあった。

マルクスの紹介によって当事、パリで華々しく活躍していたロダンに作品が依頼された。ロダンは、フランスの風景画の大家、クロード・ジュレの像を作り、その彫像は今もナンシーのペプニエール公園にある。

日本美術にも深い関心を持っていたマルクスは「ガゼット・デ・ボザール」の主筆となり「芸術の日本」の最終号では日本美術の印象主義への影響を書いている。彼は、パリの美術商林忠正やゴンクール、画家のロートレック、作家のアンドレ・ジッドとも親しかった。ナンシー出身のマルクスは、花から花に飛んで花粉を運ぶ昆虫のように、芸術家たちを自らの美術評論で結びつけた。高島はナンシーを去るとき、ロジェ・マルクスに自作の日本画を2点贈っている。

ビエネールは、従兄弟のマルクスの影響で、日本の物を収集していた。父親がユダヤの民具を集めたように、彼も日本の物を集めたが、父親と彼が明らかに違う点は、ルシアン・ビエネールが確かな鑑識眼をもっていたのに対して、息子の方は日本美術の正確な美の基準を持っていなかった。

ビエネールは高島と知り合ったのを機会に、日本美術の教授と鑑定を願った。人のいい高島は、無邪気に日本の美術を集めて喜んでいるビエネールに、アトリエにあるもののほとんどは二束三文の物ばかりだといえなかった。

「この広重の“五十三次”の浮世絵は貴重です」

高島の言葉に、ビエネールの思慮深い眼が崩れ、少年のように素直な喜びにあふれた。この大きな少年は、新しい友達に自分の宝物や秘密を全部みせたくて仕方なかった。

ビエネールは

「僕の作品もみてください」

と、棚からスケッチ帖を取り出してきた。一冊のスケッチ帖には、アザミやポプラ、アヤメ、南洋の花“極楽鳥”などの植物が精密に描かれていた(ロレーヌ博物館所蔵)

しかしそれは、ただ正確に描こうとしただけの作品で、絵としての心がなかった。高島は、黙って画帳をみていた。

二冊目の画帳には、ナンシーの街角の人物の諷刺画がそえられていた(ロレーヌ美術館所蔵)

何枚もの服を着こんで、すっかり着膨れして雪だるまのようになった男が、寒そうに煙草をふかして恋人を待っている図や、紳士面の男が、手のひらのわずかなコインに心細そうな顔をしている図が描かれていた。

「これはおもしろい。私は花の絵よりこっちの絵の方が好きです。線も表情もいきいきしている」

高島の言葉に、ビエネールは相貌を崩した。

ビエネールは紙切れに、大きな図体の熊が小さなアブと格闘している図を描いた。

「僕は、いつだって小さなアブと闘っているのです」

ビエネールは、そういって自嘲的な表情をした。高島は、アブとは何のことなのかを聞こうとしてふと黙った。アブはユダヤ人であることの劣等感であることがなんとなくわかったからだった。

ふたりは落書きにすっかり興じて、そこにある紙に、自分たちが知っているナンシー人の顔を諷刺画にして、さんざん笑いあった。

「あなたの諷刺画に役に立つ本があります。“北斎漫画”です」

「ガレさんがもっているあれですね」

「ガレさんが持っているのは、“北斎漫画”15冊中の1冊です。東京の兄に送ってもらうように手配しましょう」

高島は、わずか2回あっただけなのにビエネールが気にいった。

『この男は信用できる』

高島のこの直感は正しかった。

高島がナンシーに残した日本美術に関する87冊

ビエネールと高島の親交は、ナンシー滞在の3年間ばかりでなく、帰国後も続いた。ビエネールが持っていた浮世絵本のコレクションは、現在ナンシー市立図書館に保存されている。その数87冊。これは、ロレーヌ博物館長ルッソウが1955年に図書館に寄贈したもので、その寄贈文には

「森林学校、留学生の高島得三が帰国の際、ビエネールに贈ったもの・・・」と記されている。ルネ・ビエネールは、父親のルシアンの死後、博物館を支援する友好協会の会長をつとめた。彼には、一人娘のミゼットがいたが20歳で病死したので、ビエネール家の家系は絶えた。そこでルネ・ビエネールは自分のコレクションの全てをロレーヌ博物館に寄贈する。その中の浮世絵本だけが、後のルッソウ館長によって市立美術館にゆだねられた。

ビエネールが高島から贈られたという87冊の浮世絵本は、一部直筆のものがあるが、ほとんどが木版画の和とじ本である。

- 光琳百図

- 文政9年6月刊(2冊)

- 和漢名画苑

- (探幽流 漢流 土佐流 3冊)

- 東京開化狂画名所

- (手描き 和とじ本4冊)明治14年1月6日刊

- 江戸の十二ヶ月

- 明治15年10月10日刊

- 教訓善悪図解

- 明治13年2月23日刊

- 御代の花4

- (手描き)明治14年刊

- 奈留美加多

- 明治15年刊 4冊

- 万物雛形画集

- 明治12年12月17日刊

明治13年1月刊

明治14年7月刊

明治15年4月刊(4冊) - 富嶽百景

- 明治8年12月14日刊(2冊)

- 北斎漫画

- 明治11年9月1日刊(14冊)

- FABLES CHOISIES DE LA FONTAINE

- 明治17年9月20日刊

この87冊の中には、フォンテーヌのイソップ物語まで入っている。東京築地活版から発行された木版画刷り和とじ本で、発行人は築地居留地に住む仏人の馬留武黨とある。しかしこの本の発行は、明治17年9月20日刊で、明治17年はすでに高島がイギリスのエジンバラ森林万博で渡欧していたときであるから、高島はナンシー滞在中に東京にいる兄、張輔に頼んで送ってもらったのか、1889年、2回目に高島がフランスに行った時にお土産としてビエネールに持っていったものだろう。または高島が帰国してからナンシーで世話になったお礼として送ったものかもしれない。

87冊の中には、高島がフランスから帰国してから発行された「美術世界」(明治23年刊)や「省亭花鳥画譜」(明治23年刊)などあり、高島が日本から送ったものやビエネール自身がパリで買った本も含まれていると考えられる。

ともあれ、高島は日本美術収集家のビエネールにナンシー滞在中も帰国後も協力していたことは確かである。

特に87冊の浮世絵の中の「北斎漫画」14冊(1巻欠落している)は、鎌倉彫の木箱に大事に入れられている。レモンイエローの表紙の「北斎漫画」は、明治11年9月1日発行のもので、木箱に保存されていたこともあって、表紙にも中のページにも手垢ひとつついていない。高島からもらった「北斎漫画」を、ビエネールがどれほど大切にしていたかがうかがえる。

「北斎漫画」は、葛飾北斎が55歳(1814年)から最晩年の90歳(1849年)まで45年間にわたって版行され、さらにあまりに好評だったので北斎の死後まで発行され、全巻で15巻からなる。総ページ数にして表裏で800、図版の総数は約3万9千点にのぼる。

内容は、江戸庶民の風俗、日常生活のさまざまなスケッチ、歴史上の英雄や豪傑などの人物画をはじめ、山水虫魚、動物、植物、自然、器物、建築、軍事に至るまでありとあらゆるものが描かれている。いわば江戸風俗の大百科事典である。当時は、絵を勉強するものや各方面の工芸職人たちが「北斎漫画」を手本にしたり、参考にしていた。

値段は書かれていないが、安いものではなかった。職人達は食うものを我慢して教科書としてこれを買った。「北斎漫画」をヨーロッパに最も早く紹介したのは、ドイツ人医師シーボルトである。シーボルトは日本滞在中に手にいれ、著書「ニッポン」にも記している。1830年代のことだから、まだ北斎が生きていた頃である。

それから約20年後、先にも書いたようにフランスの陶器絵師で画家のフェリクス・ブラックモンが、陶磁器の梱包に北斎漫画の一部が使われているのをみつけた。

ブラックモンは、「北斎漫画」の入手にやっきとなり、手に入れるとたえず持ち歩いて友人にみせて回った。これが「北斎漫画」をはじめとした浮世絵が注目されるきっかけを作った。

「北斎漫画」は、画家や美術評論家を魅了した。「日本美術」の中で、アリ・ルナンは「北斎漫画」を絶賛する。

「私が北斎と呼ぶ君、私たちがこれから知ろうとし、そして愛するであろうこの日本の尊敬すべき芸術家よ。

私たちに君の秘密のいくつかを打ち明けてくれ。

君は何時までも若くして、私たちは年より先に老いていく。君は54歳になって“北斎漫画”の出版を始めたという。私たちは、君が二十歳の心を持っていたことを知っている・・中略・・日本人は自然の真の恋人であり、北斎は魅力的な誘惑者である」

ルナンは、北斎が描いた働く庶民の姿、自然、動、植物の観察眼をたたえ、北斎を「画家」としてより、素描家、イラストレーターとしても研究すべきである」と述べている。

ルナンの北斎賛歌は、二部に分かれて続く。

ルナンは北斎の的確な素描に驚嘆し「北斎は、迅速さに関して自然と力くらべをしている」と指摘し、北斎が瞬時の動きをとらえた“運動”に目をみはる。

ルナンと同じように、北斎の運動の表現からインスピレーションを得たのが印象派のドガである。ドガがバレリーナの踊り子の姿態を「北斎漫画」の職人図から着想をえていることは、美術評論家小林研一郎の研究によって明らかである。

しかしルナンのように“北斎漫画”を手放しでほめる者ばかりではなかった。テイザンは日本美術論の中で北斎について述べ、そこから日本人論まで展開させている。

『北斎の特徴と欠点とは、要するに日本人の特徴と欠点でもある。

つまり、事物に対して常にその善良なる面のみを見ていることだ。あまり了解しやすい諧謔や辛辣すぎる諷刺を喜ぶことだ。

そして運命論者のようになんの未来に対しての考慮憂苦をもっていない~中略~常に中庸を尊び、極端に走ることを恐れる道徳観をもっている。事物の根本的な性質をきわめんとするに先んじて、その外形より判断を下し、自ら皮相的心理状態に満足する。それゆえに、万事全く理想的傾向というものを持っていない』

テイザンは「北斎漫画」をみて、その中の日本人の特徴まで読みとった。「常に中庸を尊び」、「万事全く理想的傾向というものを持っていない」と言い切る。

しかしここではっきりしていることは、日本が西洋に追いつけ追い越せと西洋崇拝一辺倒になっていたとき、フランスでは「北斎漫画」を見ただけで、日本の美術の特徴から日本人の特徴までを看破するフランス人がいたという事実である。高島得三は、そんな時代のフランスで、ジャポニスムのスターとしてナンシーで大きくクローズアップされていたのだった。

しかし当の高島自身は、全くその自覚はなかった。彼はビエネールに「北斎漫画」を取り寄せるといって、相手の喜ぶ顔をみて自分もいい気持ちになっていた。一度信用すると、多少のことがあっても高島は相手への気持ちを変えなかった。高島は、他のナンシーの人々には感じなかった親しみをビエネールに感じていた。

一方、ビエネールも極東からきた留学生に会ったときから、ある親しみを感じていた。ビエネールは、なぜそういった感情をもったのか、彼には分っていた。自分がユダヤ人であるからだった。ナンシーのフランス人たちは、表には出さなかったがユダヤ人に対して一つの壁を作っていた。そのため、いつも厚い雲がたれているようなプレッシャーを彼は感じていた。諷刺画を描くのも、そうしたプレッシャーを解消する彼独特の方法であった。

しかし高島には、ユダヤ人であることを意識する必要がなかった。医者の比較的裕福な家庭に育った高島は、黄色人種であることを意識していないほどのびのびと異国の町で生活していた。性格も真っ直ぐで、屈折したところのない高島は、ビエネールにとって付き合いやすい人物だった。

フランスで台頭する反ユダヤ主義、ドレファス事件の波紋

ビエネールがユダヤ人であることをたえず意識しないといけないほど19世紀中頃からフランスで再び激しい反ユダヤ主義が台頭していた。反ユダヤ主義は、社会主義に対するフランス・ブルジョワジーの不安に根ざしていた。ジャーナリストで政治家のドリュモンは、1886年「ユダヤ的フランス」でユダヤ人を攻撃し、一躍時代の寵児となった。この本は初版の年に10万部を売ってベストセラーになったのだった。反ユダヤ主義は、やがてドレファス事件をうむことになる。

ドレファス事件とは、1894年、アルザス生まれのユダヤ人でフランス軍参謀幕僚のドレファス大尉が、ドイツ政府のスパイだと汚名を着せられた事件である。まもなく犯人は参謀本部の少佐であると判明したが、貴族で将校である少佐を糾弾できなかったので、ドレファスは汚名を着せられたまま終身刑となり、島流しとなった。このドレファス事件には、ガレや作家のゾラなど芸術家が彼の擁護に立ち上がる。

こうした不穏な世の中の潮流を、ユダヤ人であるビエネールは敏感に察知していた。彼は高島と話している時、ユダヤ人であることを忘れていられた。

ビエネールは、日本人、高島得三の絵を店のショウインドーに飾ることで、世界にはいろんな人種がいて、すぐれた民族がいることをしらせたかった。

ショウンドーの高島の絵は、早速「ナンシー・アルチスト」誌にとりあげられた。

「ルネ・ビエネール店には、すべてが日本美術から発しているような極限的なデリカシーの小品展があることをしらせよう。

作品は森林学校のタカシマとサインされている。そして裸の樅林の空間を通して東洋のファンタジーを再発見するほどうれしいことはない」

(ナンシー・アルチスト誌 1885年12月13日号)

高島の絵の反響がいかに大きかったかを“ナンシー・アルチスト”誌は、次の号でも取り上げている。

「先週、ビエネールのショウインドーでみた高島の絵で、私たちはジャポニスムを体験できた!」

(ナンシー・アルチスト誌 1885年12月20日号)

高島は、自分の絵がどんな風に見られているかをこわごわドミニカン通りまで見に行った。店の前にシルクハットの男とボンネットをかぶった女が立ち話をしていた。

「不思議な絵ね」

「上手なのか下手なのか分らない絵だ」

「私は上手だと思うわ。黒一色で、これだけ描くのだもの」

女の方がほめている。高島は近づかないで隣の店を覗いているふりをした。

「森林学校のタカシマとサインがあるわ」

「ほら、顔の扁平な東洋人だよ。君とレストランに入った時、絵描きグループと話していた男だ。思い出したかい?猿のような顔に生意気にも髭をはやしていた」

「あら、どの人のことよ」

「君が見て、プッと吹きだした男だよ」

「あっ 思い出した。人間もどきのような男ね」

「人間もどきとはうまくいったものだ」

男と女は顔を見合わせて笑った。高島は強力な磁石にひきつけられたように、その場から動けなかった。高島は、ふたりの会話が現実におこったものかどうかもわからなかった。異国でうけた初めての侮辱に、彼は痴呆のようにつったっていた。それは短いようであり、長い時間だった。

「高島さん。高島さんじゃないの」

その声に我にかえると、ブランシュの妹マリーが微笑んでいた。

「どうなさったの、顔色が悪いわ」

マリーは高島の顔を覗き込んでから

「私、あなたの絵がかざられているので、いつもこの店の前を通ることにしているの」

と、ショウインドーの前に立った。

一枚ガラスのショウンドーの中で、墨絵の「樅林」は暗い山鳴りをたてていた。

雨の中で季節は冬に変わっていた。何日も冷たい雨が降り続き、雨が止んだとき、そこに冬が居座っていた。一日中、太陽を見ない日が続いた。街は陰影をなくし、平板になってしまった。息をつめて歩かなければいけないほど寒い。昼間でも零下5度、6度という日が続いた。毎年寒さのために死人がでると聞いた。その厳寒の中でも、日々の暮らしは変わることなく続けられ、学校の授業も時間通り行われた。

高島は、あまりに寒い日は授業に出る気にならなかった。特にチェリー教授の地形学と道路学の授業は、さぼりがちだった。しかし元来生まじめな彼は、授業を怠けるとき、自虐的な気持ちに陥った。4月の入学以来張りつめていた何かが切れてしまっていた。

彼はアパルトマンの窓から、風のうなりを聞いて、ベッドの中で終日すごした。

『萩の冬は、海からのうまい物があったのに』

高島は、鈍色の空をみて故郷を思った。

雪の朝、庭先に飛んできた雀たちのようなおしゃべり、鶫がつついている南天の実の赤さを彼は思い出した。家の前を流れる橋本川の青黒い水、10時ごろになると朝、水揚げした魚を売りにくる漁師のかみさんの声、桶のなかではねている青手蟹やコノシロ、スズキ、イカ、甘エビの潮の匂いを思い出した。

『フグが食いたい』彼は好物のフグの味を思い出し、ベッドの中でつぶやく。さまざまなことがとりとめもなく浮かんでだ。そして追憶と悔恨と焦燥感で、ベッドの一日は暮れた。

緊張の箍(タガ)がゆるんだ高島の中に入ってきたのは、マリー・ユッソンの存在だった。

マリー・ユッソンに日本画の手ほどきをする

マリーとはビエネールの店の前で出会って以来、話をするようになり、高島のアパルトマンにやってくるようになっていた。

初めてマリーがアパルトマンにやってきた日のことを、彼は何回も思い出しては、思いもかけず根をはった苗をみたような気分になった。

深い抹茶色のドレスに、頭から純白のマフラーをかぶり、挑むような目付きで彼女は立っていた。

「日本画を教えていただこうと思って・・・」

高島は不意の来客に一瞬とまどった。マリーは、彼の戸惑いをみて

「私がしていることは、軽薄なことかしら」とさらに挑んできた。その眼は緊張のために、いっそう光をおび、挑発的になった。

「寒いから入って」

高島は彼女を部屋に入れた。マリーは時間を稼ぐように部屋を見回していた。彼女は暖炉の上に飾ってある日本画を見ていたが、何も言わない。高島は場をつなぐために、天気の話やユッソン家の話をきいた。しかしマリーはほとんどうわの空で、返事もろくにできないほど緊張していた。そして突然

「姉さんもあなたの部屋にきたことあるの」

高島は、何かやっかいなものを背負い込んだような気分になった。が、その戸惑いの感情に、好奇心と華やぎの感情が混じっていた。

「女の人がこの部屋に来たのは、あなたが初めてだよ」

「非常識なことだと思うでしょう」

「そんなふうにおもわないほうがいいよ。いずれユッソン家の人達を招待しようと思っていたのだから」

「でも、今、高島さんは迷惑そうな顔をしていらっしゃったわ」

マリーはキッとにらみつけるように高島をみた。

この娘は、自分で自分を噛んでいる。高島は娘をくつろがしてやりたいと思った。

「とにかく、その頭のマフラーを取ったら」

彼が言うと、マリーの顔が赤らんだ。彼女はうなだれるように頭からかぶっていたストールを取った。

「今、コーヒーをいれるから。それともワインにする」

彼が言うと、マリーは首をふった。今までの攻撃的な態度と打って変わって気の毒なくらいうちしおれてしまっていた。高島は彼女の自尊心を回復させてやるために、積極的にしゃべった。

「あなたはピアノを教えているのでしょう。いつから習いはじめたの」

高島は、彼女をくつろがせるため、次々と質問をした。マリーは最初ぎこちなく答えていたが、熱いコーヒーが彼女の気持ちをほぐしたのか、少しずつ話すようになった。すると高島の方がこまった。なつかない小動物のような娘をどうあつかってよいのかわからなかった。彼女がやってきた本当の目的がよくわからなかった。姉のブランシュへの対抗意識は感じられるが、19歳の娘を男のひとり住まいに向かわせたものをおしはかれなかった。35歳まで山歩きと木と鉱石と女性に関係のない山水画を描いてきた男にとって、19歳のマリーは突然部屋に迷って入てきた小鳥にていた。小鳥は静かに再び窓から逃がしてやらねばならない。それが、35歳の男の考えた分別だった。

「さて、お嬢さん、スケッチブックを持ってきましたね」

高島はそういって、マリーのスケッチブックを開いた。スケッチブックには、何も描かれてなかった。マリーは、自分の気持ちをみすかされたように黙って下をむいた。高島はそんな彼女を無視して墨をすり始めた。そして筆を濡らし、墨をふくませた。

「日本画は一発勝負。筆さばきできまります」

高島はそういって、彼女のスケッチブックにナスビの絵を描いた。たっぷり水を含み、筆の先に墨をつけた彼の筆は、ぐるりと楕円を描いた。黒の輪郭でなかがぼかしになったナスビの胴の部分ができあがった。それから再び墨をつけて、ヘタを描き加えた。

「あっ ほんとうのナスビだ。手品みたいね」

マリーは無邪気に歓声をあげた。無邪気にふるまうことで、緊張と照れくささからのがれようとしているのが見てとれた。

高島は彼女に筆を渡し、模写するように言った。

マリーは日本画の筆をしげしげとみて、

「この筆の柄は変わっている」と言った。

高島は、竹という日本の植物から作ったものだと言って、スケッチブックに竹の絵を描いてみせた。

「日本の女の人の絵も描いて」

「それは難しい。人物画は得意じゃないのでね、僕は描きません」

「私は日本の女性のことを知っているわ。“婦人は目が細く、胸が薄く、当時の流行で歯を黒くそめていた。あまり美しいとはいえなかった。しかし国民的な衣服であるキモノを優美に着こなしていた”」

マリーは朗々と暗誦した。高島があっ気にとられていると、マリーは初めて自分の出番がやってきた役者のように落ち着きをはらって言った。

「ジュール・ヴェルエンヌの“八十日間世界一周”の中に出てくる日本の紹介の部分よ」

高島は“八十日間世界一周”といわれても何のことかわからなかった。

マリーはわが意を得てジュール・ヴェルヌ(1828~1900)の空想小説「八十日間の世界一周」について説明し始めた。

1870年に書かれたこの小説は、1869年にスエズ運河が開通し、同じ年にアメリカ大陸横断鉄道も開通していたので、雑誌「マガザン・ピレスク」の「スエズ運河を利用すると80日間で世界一周が可能である」という記事にヒントを得て書かれたものだった。ここには、横浜の描写や市民の生活、乗り物の様子が書かれていた。

「“八十日間世界一周”の中に“市民は艶のある漆黒の髪をして頭が大きく、胴が長く、足が貧弱で背が低い”とあるけど、高島さんは身長もフランス人と同じくらい高いから、小説とは全然ちがうわ」

「そんな小説があるのか。しかしあなたの記憶力はすごいものだね」

高島はマリーをみた。ようやく名誉を挽回できた彼女は、初めて緊張を解いた。

彼女は絵筆をもって、恐る恐る紙に近づけた。しかしためらいながら描いたので、ナスビの線はいじけ、筆もかすれていた。マリーは深いため息をついた。

「もう一度、筆に墨をつけて」

高島はマリーの椅子の後ろにまわって、筆をもつ彼女の手に自分の手を重ねた。マリーの髪が匂った。マリーが息をつめて緊張しているのがわかった。

「もっと力を抜いて。筆が自由に動かせないと描けないからね」

と言っても、マリーはますます手と肩に力を入れていった。

高島は、彼女の手を持ったまま、一気にナスビを描いた。墨をつけなおして、ヘタも手早く描ききった。ほとんど有無を言わせない強引さで、マリーの手をもったままナスビを描ききった。

「要領がわかったでしょう」

彼はマリーから離れた。彼女は緊張のために咄嗟に返事もできずにいた。彼女が呼吸を整えて言ったのは

「きょうは、これまでにします。もう帰らねば」という言葉だった。

「しばらく待っていないと・・・墨がまだ乾いていない」と高島がいうと、マリーはがっかりしたように、描いたナスビに視線を落とした。

「私が来たことを誰かにいわないで」マリーはつぶやくように言った。

「あなたがそれを望むならね」

「また来てもいいですか」

「いつ」

「わからない。近いうちに」

マリーは哀願するようにいった。そのとき初めて高島は彼女を抱きしめたく思った。しかし彼にはそれを制止させるものがあった。やっかいな出来事に巻き込まれたくないという警戒心だった。彼は、これから2年間異国の町に住まなければならない自分の境遇を考えた。軽率なことはできなかった。『迷い込んだ小鳥は、窓からそっと逃がしてやるのだ』

彼は自分の分別に満足した。

マリーは、白いマフラーを来たときと同じようにすっぽりと頭からかぶり、やってきたときより元気になっていた。

「高島さん、ありがとう。共同作品のこの絵、大事にします」

そう言うと、くるりと身をひるがえして階段を駆け下りていった。高島の眼にマフラーの白が残った。

マリーは、1週間たってもやってこなかった。ユッソン家でブランシュの授業を受けているときも、マリーは顔を出さなかった。高島は、年頃の娘の気まぐれとしてマリーのことを忘れていった。

ナンシーでおこった愛人をめぐる拳銃事件

授業をずる休みしていた日に、森林学校のカロがやってきた。

「この頃あなたの顔を見ないから」

「世界は少し進歩しましたか」

「進歩はないが、世界はロマンに満ちています。知っていますか?決闘があったのですよ。

ウチの学校の先輩と、ナンシー大学の学生が拳銃でやりやったのです。学校中、その話で持ちきりです」

カロは一気にコーヒーを飲んでしゃべりだした。女性をめぐってのおきまりのトラブルが、拳銃事件に発展したというわけだった。が、高島の心をとらえたのは、ナンシー大学の学生は、若い娘の他に人妻とも交際していて、人妻が娘の存在を知って嫉妬し、森林学校の生徒に密告して、決闘をそそのかさせたというのだった。

決闘は軍事教練を受けている森林学校の学生の方が当然強く、弾は相手の腕に撃ち込まれたという。二人の学生は、どちらも退学処分になった。(森林学校の活動内容報告書“Rapport d‘actirite de l’Ecole national des eaux et forets”)

「じゃ、その若い娘はどうなったのですか」

「どうもなりません」

「それでは、年上の人妻は」

「それも、元のままです」

「離婚にはならんのですか。間男になった夫は黙っているのですか」高島は合点がいかない。

「きっと夫は知らないのでしょう。知っていても黙っているでしょう」

「腑抜けな。妻を寝取られたのですよ。決闘するのは、夫の方じゃありませんか」

「むきになりますね、日本ではこういうとき、どうするのですか」

「即座に妻を切り捨てます。そういう場合、夫は罪にならなかった。今は罪になりますが、とても軽い」

カロは、ほぉとうなずいて、興味深げに次の質問をした。

「夫が他に恋人を作った場合は」

「妻はがまんをします。男は、妻の他に愛人を持つのは男の甲斐性とされています」

高島は、そう言ってから、これを言うことは日本がひどく未開の野蛮な国に思われるかと心配になって、付け加えた。

「男が、妻以外の愛人を持つことは、男の本能というか、生理なのです」

「僕の母も、年下の愛人がいました。父はそれを知っていたけれど黙っていました。僕は不思議だった。父は去年亡くなったけど、死ぬまでそのことに触れなかった。父が死ぬと母は

愛人と別れてしまった。母は父を愛するために、その年下の愛人が必要だったのかもしれない。永い年月の間に、愛情は風化していくでしょう。風化を食い止めるために母にも、もしかしたら父にも第三者の存在が必要だったのかもしれない。人間は複雑です。父は嫉妬しながらも、年下の男に熱愛されている母を愛していたと思うのです。夫だけに満足して安閑としている妻なんて、魅力的じゃないでしょう。事実、僕の母は美人でセクシーだった。

僕は知ったのです。女を美しくするのは、男性の視線なのだってね」

カロの意外な告白に、高島はどう答えていいのかわからなかった。ただ、はっきりと感じたのは、自分とは別の女性観を持った若者がいるということだった。これまで彼は、女性について深く考えたことがなかった。

「これからのフランスには、君のような若者がふえていくのだろうなぁ。君の考えはとてもユニークだ」

「ユニークねぇ」

ふっと淡い微笑を浮かべて、カロはつぶやいた。

「僕はね、高島さん、あなたとブランシュ・ユッソン女史の関係をとても素敵だと思っているのですよ」

「おいおい、ユッソン嬢とは何もないよ」

「そうじゃありません。あなたとブランシュの関係は、友情プラス愛情で結ばれている。僕たちは通常、女性との関係は妻か恋人の二つの場合に限定しがちです。でもあなたとブランシュさんの場合は、そのどちらでもなく、しかもひとつの信頼感、同志的な気持ちでむすばれている。その点が素敵なのです」

カロの指摘に、高島はそう言う見方もあるのかと目を見開かせられるおもいだった。

「君はとても進歩的な考えを持っている人なんだなぁ。僕は古い人間だから、そのことに気付かなかった」

確かに日本では、ブランシュと自分のような関係はなりたたないだろうと思えた。すぐに人の噂にのぼり、破局を迎えるだろう。高島は、自分より15歳も年下の若者から、人間関係の多様性を教えられたことに、複雑な気持ちだった。フランスには、カロのような人間を多面的にとらえられる人々がいる。それは、賭博の国モナコを存在させることにもつながっていたし、それが文化の厚みであるように思えた。この国はさまざまな考えを持つ人間を呑みこんで豊かに肥えていくのだろう。

カロとの会話は、高島を学校へと向かわせる起爆剤となった。彼はなるべく授業に出るように心がけた。授業にでてみると、ずる休みしている時の鬱陶しさに比べて、気分的に気楽だった。むずかしい道路学の授業も座っていれば、時間がすぎていってくれた。久しぶりに授業に出た高島に、クラスのイギリス人たちはえらく親切だったことも、彼を学校に向かわせた。

イギリス人留学生たちは、高島をみると

「大丈夫か」と、口々に声をかけてきた。高島が、授業のフランス語はまだ充分聞き取れなくて、学校に来るのが辛くなったと頭をかきながら言うと

「そんなことなら、ノートを見せるのに」

と、イギリス人たちはノートを持ってきた。このひと言が、高島とイギリス留学生たちを結びつけた。それは意外な展開だった。

『人を結びつけるのは、その人間の弱さを知ったときなのだ』

奇妙な気持ちだった。どのようなことでも弱音を吐かないように育てられてきた長州人の高島にとって、これは矛盾することだった。

しかし弱音を吐いてしまったおかげで、楽な気持ちになった。友達もふえた。後に、イギリス留学生のひとりは、次のように高島について語ったことが「森林学校日誌」の記録にある。

「インドの森林官になったイギリス留学生のひとりは、高島の思い出を次のように語っている。日本からやってきた高島は、軽妙なユーモアで皆を笑わせ、達者な筆で絵を描いて皆を楽しませた」

(Repport d‘actirite de l’Ecole national des eaux et forets)

授業が以前ほど苦痛にならなくなった頃、季節は春になっていた。

3月の初め、雪の下からペルセ・ネージュが可憐なつぼみをのぞかせた。小さなランプの傘のような白い花で、鈴蘭に似ているが、葉はもっと細く、花もひとつだけである。雪の上に咲いたペルセ・ネージュは、春一番の花だった。

アパルトマンのドアに、籠に入れられたこの花の束をみたとき、高島はブランシュ・ユッソンが持ってきてくれたものだと思っていたが、ちがっていた。花束と一緒に、ミルフィーユのお菓子が入っていて、カードが添えられてあり、

「また 日本画を教えてくださいますか? マリー」とあった。

マリーが部屋にやってきてから1ケ月以上たっていた。その間、あの娘は何を思っていたのだろう。何かが始まる予感があった。それは、彼の気持ちを決して湧き立たせはしなかった。

『変化などほしくはない』高島はそうつぶやいてから、自分は若くはないことをあらためて感じた。『35歳』

マリーのカードをグラスの横に立てかけて言った。

まだ何も始まっていないのに、予感は終末に彩られ、夢をみた朝のように体の中にうずいているものがあった。

1886年、明治19年3月。日本では東京大学が帝国大学と改称され、洋食が民間の間にも広がろうとしていた。各地に肉を食べる“肉食会”が開かれていた。6月には、日本薬局法が制定され、10月には白熱電灯が大阪紡績会社で使用された。日本は、西欧化への道をまっしぐらに進んでいた。