ガレは新作のモチーフを探していた

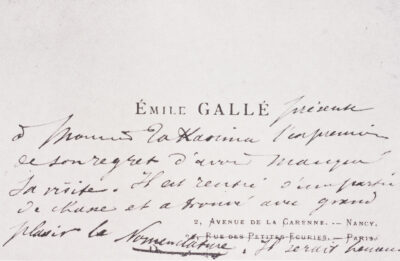

高島はナンシーの留学時代に出会った人々の名刺を残している。その数236枚。「欧州交友名刺帳」と書かれた名刺帳は、アルバムのように見開きになっていて、左右4枚ずつに名刺を貼れるようになっている。アールヌーヴォの旗手エミール・ガレの名刺もナンシー派といわれたアーチストたちの名刺も収められている。

とりわけ注目するのは、ナンシーの園芸協会のメンバーの名刺である。当時、森林学校は園芸協会の拠点で、高島の担任ボップ教授も協会の会員だった。ピュートン校長は会員ではなかったが花の愛好家だった。エミール・ガレは東部園芸協会の副理事である。高島とガレとの出会いは、ナンシーの富裕層の集まりである園芸協会だった。

ガレはナンシーの三大園芸家のひとりだった

その握手の仕方は、ワイングラスにふれるように心もとなかった。そのくせ高島の手に魚にふれたようなぬめりが残った。

「エミール・ガレです。あなたにお会いするのを楽しみにしていました」

ガレは、握手のよわよわしさとは反対に、はっきりしたしゃべりかたで、まっすぐ高島をみつめた。背は、高島より低く、フランス人にしては華奢な体つきだった。茶色の目は、大事に飼われている犬のような神経質さがあったが、相手をみつめる視線の強さの中に気位の高さと人生への自信が感じられた。その自信は、39歳という年齢的な経験の豊かさと、100人もの職人をかかえた工房の経営者としての自負、なによりも昨年の第8回パリ装飾美術連盟展に300点もの多量作品を出展し「ナンシーのガレ」の名を一挙に高めた自信によるのだった。

エミール・ガレ(1846~1904)は、ガラスと鏡の工房をもつシャルル・ガレの一人息子としてナンシーに生まれた。高島がガレと出合った1885年当時、彼は父親シャルルと共に工房を拡張し、ナンシーから少し離れたサン・クレマンの工場で軟質陶器(ファイアンス)を作っていた。邸宅は市内のガレンヌ通りにあって、ナンシーの有力な実業家でもあった。

ナンシーの園芸家たちは異国の珍しい花の種を入手したがっていた

経営者が考えることはいつも決まっている。オリジナリティーのある品を安く作って、高く沢山売ること。経営者のガレは、売れ筋の花瓶や香水瓶に要求されるのが、オリジナリティーであることを知っていた。ひと目みただけで「これはエミール・ガレの工房のものだ」とわからせるほど個性的で特徴のある商品が必要だった。

そのためにはデザインだった。ガレは人々の心の中にあってまだ形になっていない欲望をひとつの形にするため、素材を探していた。モチーフは好きな動植物、花にしたいと思っていた。

この時期、ガレは腐蝕法の研究にとりかかっていた。腐蝕法とは弗化水素酸を使ってガラスを腐蝕させて文様を彫り出す技法で、これが成功すれば、細かい文様も可能になり、精緻に巧けた作品を作ることができる。そうなれば、ベネチュアやボヘミヤといったヨーロッパの伝統ガラスと肩を並べられ大きな市場を伸ばすことができるはずだった。ガラスの分野において、フランスは、イタリアやチェコスロバキアにくらべると後進国だったし、陶器に関してはオランダやイギリスに比べて一歩遅れをとっていた。ガレは、腐蝕彫り(アシッド)に可能性を感じ、好きな花で表現したいと構想を練っていた。

「なかなか気難しそうな男だ」

高島は最初にガレにあったときそう思ったかもしれない。高島は神経質なタイプは苦手だった。大柄な体格の人間は意外に神経が細い。180cm近い美丈夫な高島からは想像がつかないほど彼はよく気のつく男だった。だから相手が神経質な人間だとわかると、先まわりして気をつかってしまう。それが面倒だった。

「ガレさんは、日本の菊に関心を持っておられるのですよ」

ボップ教授は、ガレのことならなんでも知っていると言わんばかりに得意げに言った。教授とガレは、1878年ナンシーの園芸協会の設立にかかわって以来の友人だった。

「日本の花、植物にはすべて関心があります。チェリー教授からもあなたのことを聞いていましたから」

と、ガレは高島に微笑んだ。

高島はその時、応用科学のチェリー教授が「花好きの経営者だけど、芸術家でもあるのですよ」とガレのことを強調して言っていたことを思い出した。高島は「この男はどんな絵を描くのだろう」とガレを見つめた。

ボップ教授は園芸協会のメンバーたちに早く高島を紹介して、本題にはいりたかったのでフェリクス・クレース(1840~1924)については手短に紹介した。

「クレースさんは、ベゴニアの専門家です。自宅の庭には、広大なベゴニアの温室があって、ベゴニアに関してはフランスで一番、世界でもこの人の右にでる人はいないでしょう」

「ぜひ、近いうちに温室を見にきてください」

銀色の髭をたくわえたクレースは柔和な微笑を返した。

ボップ教授は次々と園芸協会の会員を高島に紹介していった。

シャルル・マッソン(1859~1929)は、本業は建築家だということだった。鷲鼻のエミール・マルクスはワインの仲買人で、ポール・ディデオンも仲買人ということだったが、何の仲買人なのか聞き逃してしまった。

その時、図書館にひとりの男が息を切らせて飛び込んできた。60歳を超えた白髪の老紳士だった。園芸協会の会員たちがいっせいに拍手をした。

「これでロレーヌ地方の誇る三大園芸家が揃いましたね」

鷲鼻のマルクスが拍手をして言った。ボップ教授が高島にささやいた。

「彼がフランスきっての園芸家、ヴィクトル・ルモワンヌ氏。最近、グラジオラスという花を作ったのです。ガレ氏とクレース氏、それにルモワンヌ氏がロレーヌの三大園芸家です」

ルモワンヌは遅れてきたわびをいうと、すぐにボップ教授と高島のもとにやってきた。

「あなたがジャポンから留学された高島さんですね」

ルモワンヌが言うと、ボップ教授が付け加えるように言った。

「東洋の国からの留学生は、高島君が開校以来始めてのことです」

「そのおかげで、私たちもじっくりジャポンの花のことが聞けるわけですね」

高島は、ボップ教授から園芸協会の人達が、日本の植物の話を聞きたがっているから、授業が終わったら図書室に来てくれないかと言われて、気軽にやってきたのだった。それなのに7人もの会員が集まっており、その人々がナンシーの名士らしいことがわかるので、これはおおげさなことになったと緊張していた。しかしナンシーの名士たちと、この際顔見知りになっておくのは、これからの生活に悪くないことだという計算もあった。

高島の描いた菊が園芸家たちを驚かせる

森林学校の図書室には、世界の森林学、植物学の本が集められていた。

「書籍室ニハ書籍類数千部アリ。皆山林ニ関係セルモノナリ。此所ニ有用樹種ノ生長ヲ

実験セル図表並ニ地質ノ類甚多シ」(高島得三「大日本山林会報告」)

園芸協会の会員たちは、植物学の蔵書のある学校の図書室にしばしばやってきて勉強していた。それができたのは、ボップ教授や自然科学のフリッシュ教授、農学のブロンドウ教授らが、園芸協会のメンバーであったからだった。教授たちも植物に関する生きた情報を得られるメリットがあった。

会員たちの最も大きなメリットは、世界中からやってきた留学生から、他国の花の情報が得られ、留学生と親しくなることで珍しい園芸種を入手できたからだった。ベルギー、ルーマニア、イギリス、ロシア、ポーランドなど留学生たちは、園芸協会の会員にとって異国の花の窓口だった。

だから極東のジャポンから高島という留学生が入学したことは、数日中にナンシーの園芸家の間に広まっていた。彼らは、園芸協会の創設者であり、高島の担当教授であるボップ教授に再三、高島を紹介してほしいと申し込んでいた。しかしボップ教授は、高島が入学したばかりで学校に慣れていないことを理由に、高島の紹介を差し控えていたのだった。

園芸協会の会員たちが、どれほど新種の園芸種入手に熱心であったかは、ガレの例がよく示している。

1882年、ガレはスイスにいる園芸家に20種類にも及ぶ高山植物を列記し、手紙の最後に

「これらのものをできるだけ早急に送ってもらいたい。花は、ナンシーでも根付きやすいものをお願いいたします」

(ガレの手紙 ナンシー植物園 所蔵)

と結んでいる。

手紙の文字は、ひっかけ傷のようにピンピン神経質にはねたペン字で、内容もかなり強引である。

ヴィクトール・ルモワンヌにいたっては、イギリスやオランダばかりではなく、遠くアメリカまで旅をしてその地の花を手にいれ、それをフランスの花と交配させ、プリムラやアネモネ、フリージャー、白のリラなどの新種を作り出している。

1885年当時、ナンシーの正式な園芸協会の会員数は341人。6万人の人口の町にしては多い。会員たちは年間10フランの会費を協会に納めことが義務付けられている。会費は決して安くない。この町の人々がいかに園芸好きで、生活がゆたかであったかを証明している。樺太とほぼ同緯度に位置するナンシーは、冬はマイナス21度まで下がり、春は遅い。この町で花を育てることは温室を持つことでもある。厳しい土地に住む人々なればこそ、花を大事にし、花を愛でた。園芸協会の会員たちは、花を愛でることを超えて、所有することに浮かれたような情熱を持っている人達だった。

協会の会長は、レオン・シモン(1834~1918)という園芸家である。シモンは挿し木の技術にたけた園芸家で、ルモワンヌ同様、園芸家として生計をたてていた。ルモワンヌは、協会の副会長であるガレの「芸術ノート」にもしばしば登場する人物である。

高島は熱狂的な花愛好家に囲まれることになった。彼らはジャポンの植物のことをなんでも聞きたがっていた。もともと漢方医の息子で、本草学に通じていた高島にとって、日本の動植物について異国の人達から質問されるのは心地よいことだった。高島は学問を習いにきて反対に教える立場に立ったのだった。明治時代、多くの若者がヨーロッパに留学したが、学びに行って教える側になった日本人は珍しい。高島は例外である。そのことが高島の名を歴史に残したといえる。

「日本の代表的な花は何ですか」

最初に質問したのは、頭の薄くなっているルモワンヌだった。高島が、菊と桜だと答えると、すぐに質問が返ってきた。

「日本には何種類の菊がありますか?」

高島が、正確な種はわからないが、日本全国で千種は超えると思うというと、机に身をのりだして聞いていた会員は一瞬どよめいた。

「千種(ミル)?百種(ソン)じゃないのですか」

シモンが聞き返した。

高島は、ちょっとこまった顔をしてボップ教授をみた。教授はカイゼル髭をなでている。相手に対して疑問をもった時やこまった時にする教授の癖だった。

「私はフランス語で充分説明できないと思いますので、日本の代表的な菊を黒板に描いてみます」

高島は部屋の隅に置いてあった黒板に、白墨で厚もの咲きの菊を描いた。彼の手もとに会員の視線が集まった。どの視線も高島のとまることのない白墨の行方を追った。

ガレは高島の描いた菊にインスピレーションを得る

高島は、十月になれば萩の家々の玄関に飾られる菊の盆栽を思い出す。厚もの咲きと嵯峨菊の盆栽は、川向こうの皮をなめす村の年寄りが、日頃のお礼にと父、良台に届けたものだった。町の医者たちは、川向こうの村に診察に行くのを敬遠したが、良台は気軽に出かけていった。橋本川が台風で氾濫したとき、川向こうの人達が駆けつけ、日頃の恩返しと、高島家のまわりに土豪つみ、洪水から守ってくれたこともあった。高島は、厚もの咲きの菊をみると、勝手口からおどおどと入ってきた川向こうの老人の顔を思いだす。

彼は、玄関の三和土の横に置かれた菊を思い出し、白墨を走らせた。

会員たちは、高島の白墨から生まれる菊の花弁のなめらかな線に息をのんだ。線は線を集めて、彼らが陶器の絵の中でしか見たことのなかった菊になっていった。

彼らは、高島の白墨の早さに圧倒された。一つの花弁は、一気に描かれたが、白墨の力の入れ具合によって柔らかな露を含んだ花弁になった。まるで蚕が糸を吐くように、高島の白墨から艶やかな菊の花弁が生まれていった。彼らは極東の国からきた留学生が、かくも白墨を自在に使い、みごとな花を描くのに驚嘆し、すっかり質問することを忘れていた。

高島は、描き終わると、菊の花の大きさをセンチに換算して書き添え、わかりやすくするため花弁の一つを拡大して描くことを忘れなかった。

その時になってようやく会員たちから、うめくような熱いため息がもれた。高島の白墨の動きを刺すような視線で観察していたガレが最初に質問した。

「高島さん、菊を見ないでどうしてそこまで正確にえがけるのですか」

「私の頭のなかに菊が咲いているからです」

「つまり、菊はそれくらい高島さんにとって印象の強い花というわけですか。それとも多くの花について、あなたはそんな風に描けるのですか?」

「菊は日本人なら誰でも親しみを持っている花です。日本の農家の庭には、秋になれば菊が咲き乱れていますから。私は少年の頃、画家になりたいと思ったことがありまして、絵の勉強をしたことがあるのです」

高島の言葉に、会員たちはなるほどと、大きくうなずいた。しかしガレだけは執拗に質問してきた。

「それでは多くの花についても今みたいに描けるのですか」

「一度見たことがある物なら描けると思いますが・・」

「すごい、それはすごい才能です」

ガレは興奮して目をかがやかせ高島をみた。高島は、最初握手したときの気難しい表情の男から、そのような子供じみた賛美を受けたことを意外に感じた。

しかし多くの職人を使っているガレにとって、ほめて自分のペースにのせるのは経営者としての常套手段だった。偏屈でプライドの高い職人たちにやる気をおこさせ、仕事に誇りをもたせて働かせるには、経営者として第一に心がけていることだ。ただ、ほめ方はむずかしい。プロの職人達を納得させる的確、正確なものでなければ、たちまち心の内を見破られてしまう。ガレはその点についても心得ていた。

「高島さんの描かれた菊の花弁に、きっちりと雄しべと雌しべが描かれているのに感心しましたよ」

ガレの指摘に他の会員たちは、改めて拡大して描かれた花弁を見直し、高島をほめた。園芸家たちは、植物の細密画(ボータニカ)に精通していたから、高島の絵のレベルをしっていた。

一夜にして園芸協会の注目の人となった高島

高島は、ガレの鋭い目におやっと思った。

『花をしっている男だ。どんな絵をえがくのか、この男の絵が見てみたい』

高島は、最初の出会いからガレに興味をもった。ガレは、その場にいた園芸家7人の誰より個性的だった。平凡な白い花なのに強烈な香りで存在を誇示するクチナシに似ていた。

ガレの方も初対面の相手に自分を印象付ける方法をしっていた。一人っ子だったガレには、常に両親の愛情が注がれていた。彼は愛情に恵まれていただけに、それが少しでも欠けると不安になるほど、人の視線に敏感だった。そのために他人を常に自分にひきつけておく術を自然に身につけてしまっていた。ガレの手紙にナルシズムな部分がかんじられるはそのためだった。

ガレは高島個人のことを聞きたがったが、他の会員たちは日本の花に興味をもった。ルモワンヌは菊についての質問を続けた。

「日本には、こんな大きな菊の花があるのですか」

高島は、大輪の菊を咲かせるために次々とつぼみを摘んでいく剪定の話をすると、彼らはいっせいにメモを取り出した。

得意になった高島は、この会合の後、フランス語と数学の家庭教師に会う時間を気にしながらも、皇室の菊から野生の小菊まで、日本の代表的な菊を次々と白墨で描いてみせた。

「16枚の花弁のあるこの菊は、天皇(ミカド)の紋章になっています」

天皇と言ってから皇帝(エンペラー)と言いなおした。

「皇帝(エンペラー)の花ですか、菊は?」

ルモワンヌが繰り返した。

「そうです。菊は高貴な花です。香りもおくゆかしくエレガントでしょう」

高島の言葉に、会員たちのさざめきがおこった。高島は知らなかったが、フランス人にとって菊は、あまり好ましい花ではなかった。むしろ忘れられた花であった。

もともと菊は18世のフランスに何回か東アジアから持ち込まれていた。1789年にマルセーユの商人ピエール・ブランカーがマカオから持ち帰った菊が良く育ち、欧州にひろまった。

その後、1860年秋、江戸にきたイギリス人のロバート・フォーチュンが菊花壇をみて、その多彩さにびっくりし、翌年、菊の株を本国に送った。これが普及していた花弁を巻きこむ菊と交配され、19世紀末にはかなりいろんな花型、色の菊が作りだされた。新しく品種も改良された。ルノワールやモネが描いているのは、新しく品種改良されたこれらの菊である。

しかし一般的には、菊は長持ちすることもあって墓にもっていく花として普及していた。11月1日、日本のお彼岸にあたる万聖節(ツッサン)という行事に、フランス人は鉢植えの白の菊を墓地に持っていく。贈り物に花を贈るのがすきなフランス人も、花束にしない花がエリカと白菊である。

19世紀末、園芸家たちはようやく菊に注目し、プロの間で菊ブームがおこったが、一般の間にそれが浸透するには時間がかかった。菊はまだ“喪の花”であった。

ガレは、高島がいった“皇帝の紋章”にもつかわれているという点に注目した。

「わが同業の皆様方、私が菊の記述に手を染めるとは予期なさっていなかったでしょう。私はこれに手をつけるのが遅すぎました。-中略―

東洋では錦、金襴にちりばめられ、陶磁器を彩り、日本の皇帝の紋章にまでもちいられた菊の数々があるというのに、私達が知っているのは万聖節(ツッサン)の菊のみというありさまです!」

ガレ著「菊とグラジオラス」

ガレは、高島から聞いた菊の話を翌年の1886年、園芸協会に発表し、菊の普及につとめる。しかしこの論文でガレは「菊は舞踏会にもつけてゆける花」だと力説した。

会合は高島が予定していた時間より延長したが、ボップ教授が頃合いを見計らってお開きを言ってくれた。高島は、7人の会員たちからそれぞれ違った言葉で、ぜひ近いうちに自宅に招待したいという申し出をうけた。ガレは

「私も菊を植えています。“TOKYO”という名の菊です。あなたに見ていただきたいので、お越しください。」

と言って、別れ際に握手を求めた。最初の握手に感じたあのぬめった感じはもうなかった。高島は、ガレが日本のいろんな事を聞きたがっているのを感じとった。高島もまた“TOKYO”という名の菊を見てみたいと思った。

ガレはいつから日本美術に興味をもったのか?

ガレが1885年当時、どれだけ日本美術や日本の園芸について知っていたかは、二人の交流を考える時のポイントになる。ガレは1878年のパリ万博ですでに日本美術に触れている。

このパリ万博には超絶技巧の陶芸家、宮川香山(1842~1916)が高浮彫りの「褐釉蟹貼付台付鉢」を出品し、金牌を受賞している。当然、ガレはそれを見ているはずだ。花瓶から今にも這い出して動きそうなワタリガニは、見る者を釘付けにするほどリアルだ。ワタリガニがふりかざした鋏は、触れたものをしっかりと掴み、噛み切ってしまうほど鋭利だ。香山の徹底した観察眼にガレは自分が求めている同質の感性を感じていたにちがいない。香山と同質の好奇心が生み出した情熱が、ガレの作品制作の核心だからだ。こうした趣向をガレは早くからもっていた。彼はフランスのルネサンス期に活躍したベルナール・パリッシュー(1510~1590)をこよなく敬愛していた。パリッシューはガラスの加工や陶芸の釉薬(ゆうやく)を研究し、フランス全土を旅した科学者でもあった。彼は科学者の眼で超絶技巧の陶器を残している。晩年この天才は、宗教上のことで獄死する。その悲劇さえ、文学青年だったガレを魅了させていた。

ガレは日本美術の中に自分の好みを見つけていただけに、日本人高島との出会いを絶好のチャンスと感じたのである。